第1章 それは四人からはじまった

1922年~ 1930年

1.佐久間建材工業所設立とその背景

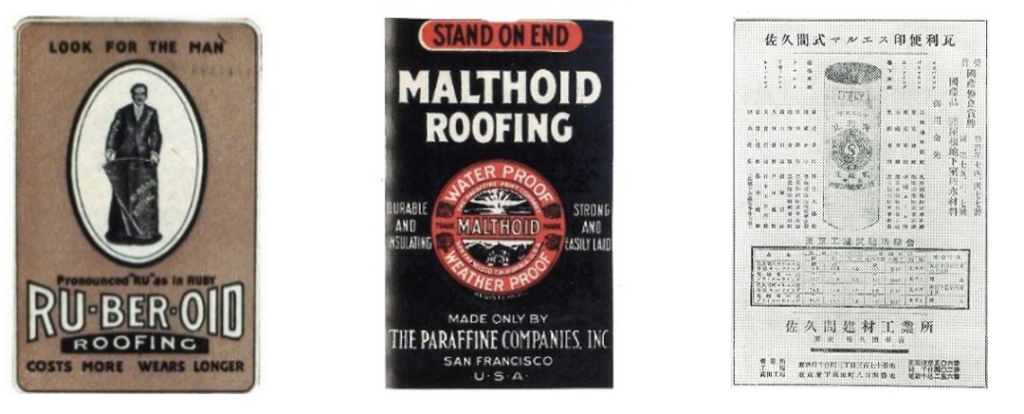

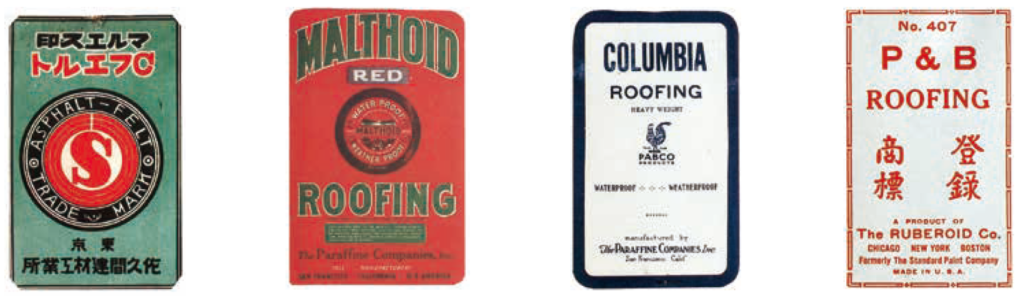

日本において初めて本格的な防水工事が行われたのは、日露戦争において大国ロシアに当時の新興国であった日本が劇的な勝利を収めた1905年(明治38年)、大阪瓦斯会社の煉瓦造の本社に、ほんの少しだけあった陸屋根(15.8坪)へのアスファルト防水とされている。ここから我が国における近代防水が始まった。しかし使われた防水材料は国産ではなく外国製品「MALTHOID(マルソイド)」であった。

大正時代(1912〜1926年)における主要な防水材であったアスファルトルーフィングは、ラバロイド社などのアメリカの製品が主流であり、それらは歌舞伎座などの有名建築物や新興のレーヨン工場などに使用されていた。国産ルーフィングはすでに日本建築紙工株式会社など一部の企業において製造が始められていたが、当時は技術も低水準であったため「便利瓦」1と呼ばれ、木造簡易建物や物置小屋などに使われる程度であった。

このような我が国の状況に「外国製品に負けない製品が日本でできないはずはない。必ず輸入品を超えるルーフィングを作ってみせる」という信念を持って立ち上がった男がいた。それが、のちに日新工業株式会社の初代社長に就任する佐久間栄吉である。

2.創業者・佐久間栄吉とは

佐久間栄吉の生涯は波乱に満ちている。彼は1879年(明治12年)、福島県田村郡大越村(現在の福島県田村市)に渡辺新作の五男として生まれた。日本大学の前身である日本法律学校を卒業後、富士製紙株式会社に就職したが数年で退社し、当時、宮城県で控訴院(現在の高等裁判所)判事を務めていた佐久間唯喜の養子となる2。

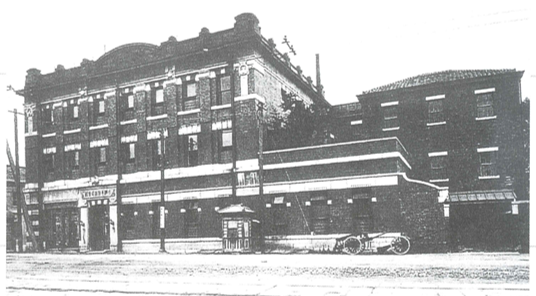

その後は石川県で警部補として奉職したり、養父とともに公証役場の開設に携わったりするなど、法律関係の仕事に就いている。防水業界に戻ってくるのは1918年(大正7)、実に39歳の時であった。そこで東京製紙株式会社(合併によりのちに日本建築紙工株式会社と改称)に入社し、本所松倉町(現在の東京都墨田区本所)または千住元宿町(現在の東京都足立区千住元町)のいずれかで工場長に就任したのち、工務部長を務めたといわれている。そして彼は1922年(大正11年)、43歳で「佐久間建材工業所」を設立(1921年(大正10年)に創業したとする説もある)3、10月に東京府千住町(現在の東京都足立区千住東)にあった油工場を買収し、アスファルトルーフィングの開発と製造を行うことで、防水材料製造事業の第一歩を踏み出した。

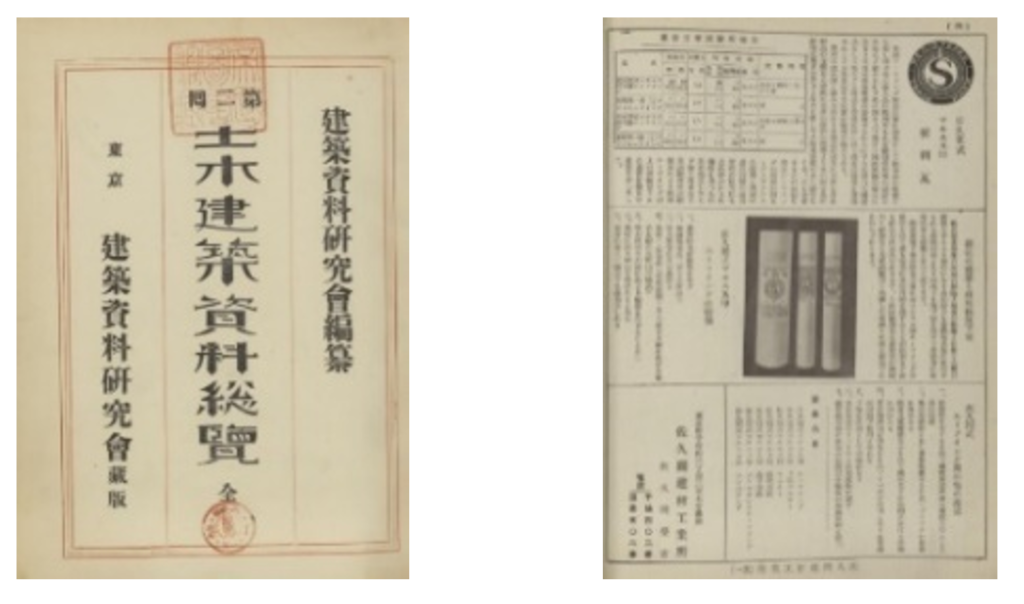

この時期、佐久間栄吉は、「我国ルーフィング製造は実に幼稚にして舶来品の模倣すら為し得ず、常に輸入品に圧倒せられ官庁諸役所等の設計には殆ど顧みられず、殊に現今上下挙げて国産奨励の声大に高まり又目前復興建築の勃興せられんとするに当って、国産品として恥じざる製品を市場に供し以て国産の声価を発揚せんとする事業家なきは、実に慨嘆の極みである」(一部常用漢字、現代仮名遣いなどに修正、ほか原文ママ(以後、原文ママ)と、大いなる決意と信念を、1927年(昭和2年)1月に建築資料研究会から発行された「第2回土木建築資料総覧」に記している。第一次世界大戦後、先進国の仲間入りを果たそうとしていた日本においては、「国のために事業を興す」という風潮があり、彼もまた「国産奨励」の国是にしたがって、輸入品に勝る製品をつくることに情熱を燃やしたのであった。しかしそれは、佐久間の昼夜兼行の苦闘の始まりでもあった。創業したばかりの佐久間建材工業所は、かつての同僚であった緒方高、川口治三郎を含め総勢4人程度の小さなベンチャー企業であり、そのため生産量も1日数十本に過ぎなかったといわれている。また製造設備のロールも鉄製のロールではなく、木製のロールを代用していたとある。製品の販売は、日本建築紙工から独立した速水庸三の経営する速水商店に一括して依頼することができた。

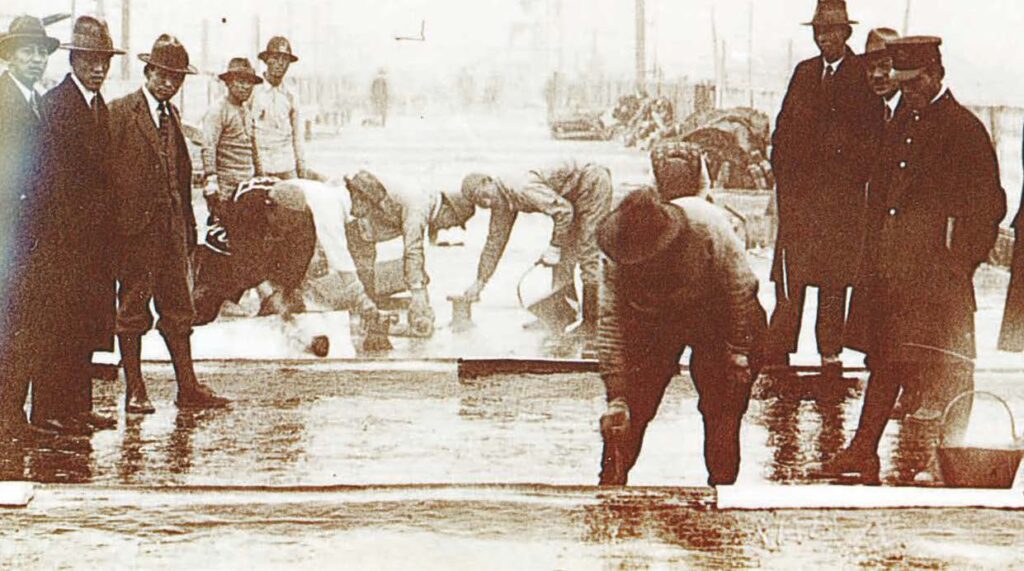

佐久間建材工業所の事業が徐々に軌道に乗った頃、1923年(大正12年)9月1日、帝都東京を揺るがす関東大震災が発生する。この予期せぬ災害の中、敢然と立ち向かった佐久間たちを待ち受けていたのは、災害後の早急なバラック建築の建設需要による便利瓦の注文の殺到であった。

佐久間をはじめとする社員たちは昼夜を問わず製造に打ち込み、完成した便利瓦を顧客に公平かつ安価で提供した。このことによって顧客から大きな信頼を得ることになり、同時に佐久間建材工業所の経営基盤も確立されていくことになる。

| ||||

| 1879年 | 福島県田村郡大越村に生まれる | |||

| 1910年 | 日本法律学校(現日本大学)卒業、富士製紙(株)入社 | |||

| 1918年 | 東京製紙株式会社入社 | |||

| 1922年 | 佐久間建材工業所を設立 | |||

| 1931年 | 佐久間パブコ工業株式会社を設立 | |||

| 1943年 | 日新工業の初代社長就任、東京府功労賞受賞 | |||

| 1948年 | 紺綬褒章受章 | |||

| 1950年 | 藍綬褒章受章 | |||

| 1952年 | 日本発明50傑の一人に挙げられる(特許庁) | |||

| 1955年 | 発明功労者として表彰 | |||

| 1958年 | 取締役会長就任 | |||

| 1960年 | 従五位勲四等瑞宝章受章 | |||

| 1962年 | 83歳で逝去 | |||

3.山形製紙の設立と「ラグ原紙」の製造

関東大震災後、ルーフィング業界は好景気に沸いたが、ルーフィングの芯材であるルーフィング原紙の不足が表面化した。このため佐久間建材工業所をはじめ日本の防水材メーカーは、当時、洋紙(薄い紙)を製造していた山形製紙株式会社にルーフィング原紙の製造を委託した。これを契機に山形製紙は、板紙(厚手の紙)メーカーとしてルーフィング原紙を全国に供給することになる。

山形製紙は山形県山形市小白川町の製紙メーカーで、佐久間建材工業所より4年ほど早い1918年(大正7年)に創業している。もともとは第一次世界大戦の好況期に長谷川仁が資本金1000万円という、当時としては膨大な資金を集めて高千穂製紙株式会社の設立を計画したとされるが、大戦の終結とともに訪れた不況の波に呑まれて、試験工場のみで山形製紙を資本金50万円で創立したといわれている4。

「山形製紙株式會社創立趣意書、目論見書」によれば、支出内訳の中に「破布」を購入したと見られる記述がある。破布とはボロ切れ(故繊維)のことであると思われ、創立当初から故繊維を用いた紙を製造していたと考えられる。山形製紙の近くには馬見ヶ崎川という大きな河川があり、またこの地が扇状地であることから、製紙業には不可欠な水資源が豊富であった。当時は技術者として栗林資郎、堤啓らが活躍していた。栗林資郎は1932年(昭和7年)に、のちの佐久間パブコ工業株式会社に入社し、綾瀬工場長を務めたのちに退社するが、その後は山形製紙の経営者となり、日新工業の設立の際には副社長に就任している。山形製紙は1938年(昭和13年)に東洋紙工株式会社となり、さらに1943年(昭和18年)の5社合併により日新工業の製紙部門「山形工場」となる。

この時代から用いられているルーフィング原紙とは、古紙と故繊維を混合して製造した紙のことである。この紙は「ラグ原紙」(rag paper/rag=「ボロ切れ」のこと)と呼ばれている。時代の変遷により原材料には変化があるものだが、現代においても多くの製品の芯材にラグ原紙が用いられている5。

4.日本のルーフィング事業の発展と原紙から加工までの一貫生産

同じ時代、1922〜1923年(大正11〜12年)頃、日本石油株式会社がルーフィングの表面コーティング用アスファルト(通称:上引き)に使用するブローンアスファルト6を初めて国産化し、発売したことで、日本のルーフィング事業は飛躍的に発展する。佐久間栄吉はこれを積極的に採用しながら、日本石油の研究所に通い、技術者であった市川良正(のちに日本大学名誉教授)に改善の相談や要望を出し、ブローンアスファルトの品質向上に尽力した。

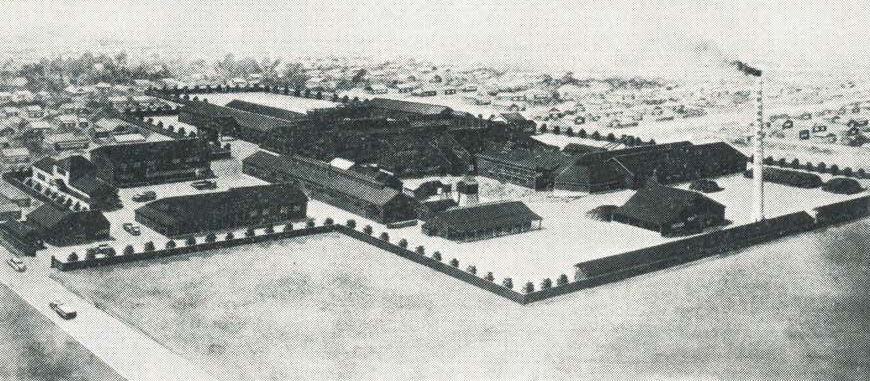

しかし佐久間建材工業所にとって再び試練が訪れる。1927年(昭和2年)の金融恐慌の発生である。だがこの間、佐久間建材工業所は積極的な経営で、1926年(大正15年)、大石喜江という製紙技術者を得て、東京府下高田(現在の東京都豊島区南部)に我が国最初の「長網式ルーフィング原紙(芯材)」工場を建設する。さらに1927年(昭和2年)、ルーフィングの製造で原紙へのアスファルトの含浸(通称:下引き)、塗工 (通称:上引き)を一つの工程でできる佐久間式ルーフィングマシンを開発。この特許をまず日本、そしてイギリスとアメリカで取得し、ルーフィング原紙からアスファルト加工までの一貫した生産体制を築き上げた。こうして佐久間栄吉の念願だった輸入品に対抗できる国産品「マルエス印ルーフィング」の製造が可能になった。

佐久間栄吉は、「日夜これ(ルーフィング)が改良に辛酸を嘗め、製品の主体なる原紙には、その原料の選択より、その配合その抄造まで幾多の努力と年月を費やし、今や舶来原紙に比し遜色なく否な、これを凌駕する好成績を得、またルーフィングの価値の別るるアスファルトの選択と機械の改良設備の改善、塗料の研究にもこれまた少なからぬ犠牲を払ったが、その効空しからず、商工省東京工業試験所の試験報告により、舶来ルーフィング以上の成績なりとの裏書を得るの進況を示しました。」(原文ママ)と強い喜びを込めて残している。

マルエス印のルーフィングは、1927年(昭和2年)から帝都復興事業、小学校建設に採用されることになった。この時から使用され始めたシンボルマークである「マルエス」は、佐久間家の家紋である「丸に三つ引両紋」と、イニシャルの「S」を組み合わせてデザインされたものである。

かくして1929年(昭和4年)、販売の主軸であった速水商店を吸収合併し、新たに大阪出張所を開設するなど、販売面の強化も進めていく。速水商店の速水庸三は、佐久間栄吉の片腕としてのちに常務取締役、副社長を歴任する。同時に速水商店から田原親誠、千葉捨三らが入社した。

同じ年、のちに佐久間建材工業所と合併することになる小林化学工業所が小林脩明によって設立され、三K印ルーフィングの販売を始めている。小林は東京工業試験所において油脂化学の研究に従事し、都市土木株式会社でルーフィング部門の責任者を務めたのち、小林化学工業所を設立したとされる。同社は網状ルーフィングの国産化にまい進するとともに、鉄道関連事業の防水に主力を置きつつ事業展開したといわれている。

輸入のアスファルト・プライマーがコンクリート下地の処理として施工に使われ始めたのはこの時代であり、現在のアスファルト防水仕様の原形ができあがっていった。

5.国産品が輸入品よりも優位に

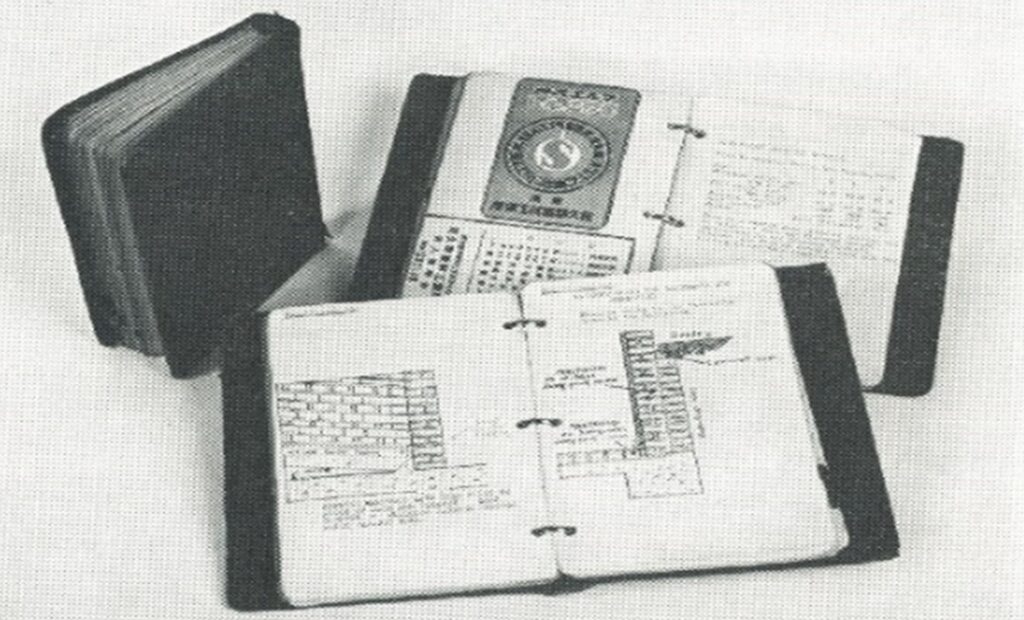

この時代、アメリカ人技術者アレキサンダーが、1927年(昭和2年)に日本のルーフィング業界を詳細に調査した報告を3冊のノートにまとめている。そこに佐久間建材工業所についても次のような詳細な記述がある。

佐久間建材工業所

佐久間栄吉氏はアスファルトルーフィングの製造を1922年(大正11年)に開始し、1923年(大正12年)の地震によってかなり被害を蒙こうむった。しかし、震災後の氏の再建努力が成功し、1926年(大正15年)に製紙工場を東京府高田町に2万円で建設した。年間売上げは50万円に到達したけれど、最近の不況のため業績は低下傾向を示しているが、年間取引高は30万円を維持している。

生産量:フェルト 2,000巻/日、ルーフィング500巻/日

また1928年(昭和3年)に上野公園で開催された「大禮記 念国産振興東京博覧会」に出品した時の佐久間建材工業所のカタログが残っており、そこに「佐久間建材工業所の五大特徴」が記されている。それは次の5点である。

佐久間建材工業所の五大特徴(原文ママ)

1、利益よりも製品の優秀を主とす

2、原料は大量に生産者より直接仕入るるを以て品質の均一と優良を期し得(る)

3、製品の優秀を期し得る日本唯一の専売特許を有す

4、原紙製造を始め一切自給自策

5、舶来品に比し遜色なし

製品のラインナップとしては、「佐久間式マルエス印ルーフィング」「佐久間式マルエス印Cフエルト」「佐久間式マルエス印レンフォースドルーフィング」「佐久間式マルエス印キャンバスルーフィング」「佐久間式マルエス印コンパウンド」「佐久間式マルエス印プライマー」「佐久間式マルエス印建築用紙」「佐久間式パーマネントルーフィング」という記載がある。この博覧会で佐久間建材工業所は、「優良国産賞牌」を受けている。

同時期の別のカタログには、販売方針として「『新しき』『良き』品を『廉く』『早く』『親切に』売る」とあり、「弊所は時代の要求に応ずる様率先して新製品を考案製造す」(原文ママ)を記している。

当時、ルーフィングやフエルトは、屋上・屋根以外の用途にも用いられていた。「佐久間式マルエス印建築用紙」は、強度の高い繊維を芯材に用いてアスファルト加工した製品であり、壁面、天井裏のほか、冷蔵庫の内張りに使用されていた。また「佐久間式マルエス印畳下用紙」は、畳にカビやダニ、ノミが発生しないように、湿気防止として販売していた。

1929年(昭和4年)に起こった世界恐慌により、日本では国産品愛用運動が活発になる。時の浜口雄幸内閣が国産奨励の通達を出し、大蔵省営繕管財局(現在の財務省)が官庁の建物に国産ルーフィングの使用を指定したことにより、これまで主流であった輸入品は締め出されていくことになる。この大きな流れによって、佐久間建材工業所の「マルエス印ルーフィング」は、同年、帝国議会議事堂(現在の国会議事堂)の第2回防水工事、日本銀行第1次増築工事などに採用され、ついに国産品が輸入品に対して優位に立つことになった。

1930年(昭和5年)頃、下高田にあった新鋭の製紙工場は焼失したが、すぐに東京府下しも綾瀬(現在の東京都足立区)に土地を取得、製紙工場を再建し、原紙生産も軌道に乗せていく。一方、すでにラバロイド社と合流し、従来からの自社製品である「マルソイド」「鶏印のパブコ」のほかに、「ラバロイド」も扱うようになっていたアメリカのパラフィン・カンパニー社は、国産品奨励の流れを受け苦境に立たされていた。そこで日本での利権の保持と、外国製品を扱って実績を積んでいた施工業者の存続をはかるため、佐久間栄吉をサンフランシスコにあったパラフィン・カンパニー社に招いた。これに応えて、佐久間は1930年(昭和5年)9月から12月まで、同社を訪れると同時にアメリカ、カナダ国内を視察している。

脚注

- 「便利瓦」とは、フェルトにアスファルトを浸透させて防水し、屋根瓦の代用としたものである。便利瓦の前身は「紙瓦」または「瓦紙」という和紙などに油などを含浸させた製品であり、瓦の代わりに使用されていたといわれている。1881年(明治14年)に開催された第2回内国勧業博覧会に出品された紙瓦とは、「綿紙髪毛」に「松根湯外二品塗刷」された製品であるとの記述がある。その後、毛繊維を大量に使用した特殊な原紙が機械で製造され、コールタールなどを含浸させた便利瓦に移行したと考えられている。一方、アスファルトを用いた便利瓦は明治時代末期(1910年頃)に登場したといわれている。 ↩︎

- 佐久間栄吉の養父である佐久間唯喜の父は、和算(日本独自の数学)の大家であった佐久間庸軒(1819年(文政2年)〜1896年(明治29年))だといわれている(「日本発明家五十傑選」より)。佐久間庸軒は江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した算学者で、三春藩領石森村(現在の福島県田村市船引町石森)に生まれた。幼少の頃から父の影響を受けて算学を勉強し、17歳で「当用算法」という書物を著した。長じて洋算や航海術、天文も学び、江戸時代末期には三春藩の藩校(学校)「明徳堂」で教授となる。明治時代に入り、県の職員となって測量を行っていたが、自分だけが国のために働くより、算学を教えて多くの人が国のためになるよう、故郷に戻って塾を開き、農民を中心に2,000人の弟子に教えた。佐久間栄吉が佐久間家の養子となったのは、佐久間

庸軒が没した後だと考えられるが、唯喜から栄吉へと庸軒の気質が受け継がれたといえるだろう。 ↩︎ - 佐久間建材工業所(のちの日新工業)の創業が1921年(大正10年)なのか1922年(大正11年)なのか、100年が経過した現在においてはよく分かっていない。1984年(昭和59年)に発刊された弊社編著「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」によれば、1921年(大正10年)設立との記載がある一方、1992年(平成4年)に発刊された弊社編著70周年記念誌「NISSHIN the 70th Anniversary」には、買収した東京府千住町の油工場で製造を開始した1922年(大正11年)に創業したとの記載がある。今回改めて資料を読み返したが、1950年(昭和25年)に作成された英文のパンフレットには、1921年(大正10年)に設立したとの記載があるものの、1952年(昭和27年)に特許庁が監修して編纂された「日本発明家五十傑選」では、「大正11年、東京都足立区千住東町91番地に佐久間建材工業所を創立し、」との記述がある。また「社報日新」1962年(昭和37年)10月の佐久間栄吉追悼号にも1922年(大正11年)設立という記載がある。

日本建築紙工で佐久間のもとで働いた比毛関氏によれば、佐久間は同社を退社後すぐには自社工場がなかったため、三河島のある工場でアスファルト鍋とロールを借りて夜だけこれを回し、ルーフィングを手で巻いていたとある。ただ本格的な製造は千住町の油工場を買収した1922年(大正11年)であると考えられる。そこで現在の日新工業では、後者の説である実際に防水材料の製造を開始したとされる1922年(大正11年)10月を創業年月日として採用している。 ↩︎ - 高千穂製紙株式会社は、1937年(昭和12年)設立の高千穂製紙(現在の王子製紙)とは異なる会社と見られる。「山形製紙株式會社創立趣意書」によれば、「当時の計画に基づき山形市外小白川に設置したる試験工場の竣工と共に従来学者並びに実際家が紙料たらしめんとして屡々研究に供せられども遂にその功を奏せざりし特種原料につき施すに、技師長工学士中山高吉氏の発見に係る特殊処理法を以てしこれを現実に試みたるに、品位良好なる紙料を得たるのみならず、その原料が従来の用途なく殆ど廃物視して顧みざりし関係より買入価格極めて低廉にしてかつその歩止まり(歩留り)また優に五割以上ありて他に類を見ざる特徴を有することを確認し得たり知るべし。(中略)操業日未だ浅き該工場における製品が優に二割以上の利益を収め得るの確信をありというや盖けだし贅言にあらざるを。」(原文ママ)とある。 ↩︎

- 佐久間建材工業所の本社があった現在の東京都足立区千住や、近郊の西新井、梅田界隈は古くから農業の副業として紙漉業が盛んで、その歴史は江戸時代・元禄年間にさかのぼるといわれている。近くに荒川などの河川があり、製紙には欠かせない水資源が豊富だったこと、江戸・東京に近かったことなどが、製紙産業が発展した要因であると思われる。主に作られていたのは古紙またはボロ切れを材料として漉す き返して作られた「浅草紙」と呼ばれる下等な紙で、落とし紙(便所で使う紙・ちり紙)や鼻紙として用いられていた。この「漉き返し」とは使用済みの紙、古紙を溶かして再び紙を漉くことを意味し、リサイクルの走りであろう。1943年(昭和18年)に出版された『江戸東京紙漉史考』によれば、「千住地方に於ける紙漉は、(中略)元禄時代に浅草紙の製造に其端を発した副業的紙漉業は、明治末葉より大正時代に入って、廉価な機械漉浅草紙に支配せられ、次

いで砂糖袋用紙の漉造に変じ、大正七、八年頃を以て其全盛時代とし、専ら其製造を続けて来たのであったけれども、之れが板紙箱に転向せられて殆んど全滅を来し、大正の終り頃より次第に張子紙(鼻緒 、草履 、芯紙等)の製造に移り、以て今日に至っている。」(原文ママ)とある。この時代の鼻緒芯紙(鼻緒とは下駄・草履などの履物の緒の、足の指で挟む部分)の見本が残されているが、古紙と故繊維が配合されているように見受けられ、ルーフィング原紙に近似している。このように佐久間建材工業所が創業した頃には、千住界隈において、古紙、故繊維を用いたルーフィング原紙を製造する下地が出来上がっていたといえるであろう。 ↩︎ - アスファルトには、原油を蒸留して製造する石油アスファルトと、天然に産出される天然アスファルトがある。天然アスファルトは、地中の原油が長年月をかけ、軽質成分が蒸発し残った物である。当初は天然アスファルトを元に便利瓦を作っていたとみられるが、品質が安定せず不具合も多かったとされる。石油アスファルトは製造方法で分類すると、蒸留法によるストレートアスファルト、これを空気酸化して得られるブローンアスファルト、溶剤で分離した溶剤脱瀝アスファルトに分けることができる。ブローンアスファルトはストレートアスファルトと比較して、軟化点が高く、硬くすることができるため、防水用ルーフィングに用いられていった。 ↩︎