第2章 進取の精神に徹して

1931年~1944年

1.佐久間パブコ工業株式会社の設立

1931年(昭和6年)、アメリカの企業パラフィン・カンパニー社から原料の供給、同社製品のアジア市場での販売権の譲渡を条件に、佐久間建材工業所に対し正式に資本提携の申し入れがあった。佐久間栄吉は、昭和恐慌(世界恐慌)の下、佐久間建材工業所の発展と、外貨不足に悩む日本の国益にもかなうと考え、同社と資本提携する決断を下す。

ここにパラフィン・カンパニー社の商標であった「パブコ」を社名に取り入れ、同年7月に資本金100万円の「佐久間パブコ工業株式会社」が設立され、社長に佐久間栄吉が就任した。副社長にはチャーレス・エスデールが就任し、彼とアレキサンダーの2人の外国人が役員に名前を連ねている。記録によれば、外資系が55%、佐久間系が45%であり、創業時わずか4人であった小さな工場が、約10年で世界的な企業とほぼ対等で合弁会社を設立したことは驚くべきことであり、当時としては極めて先進的であったといえよう。

日本の防水、特にルーフィング事業の黎明期を振り返った時、三つの大きな道標がある。第1は、1913年(大正2年)に中外アスファルト株式会社1がストレートアスファルトを生産販売したこと。第2は、日本建築紙工株式会社の設立によって、アメリカ人技術者A.G.バーチスがルーフィングマシンを建設し、近代工業への脱皮が行われたこと。そして第3には、外資を導入した佐久間パブコ工業が設立されたことで新しい業界への動きが始まったことである。

佐久間パブコ工業の設立により、これまでパラフィン・カンパニー社の「マルソイド」「ラバロイド」を取り扱っていた施工業者が、一気に佐久間パブコ工業と取引を始めることとなった。これは明治以来、日本産業界の宿願であり、また、佐久間栄吉の創業からの理念であった「輸入品に勝つ」ことが実現した瞬間であった。加えて国策上、輸入品を売ることができなくなったため、輸入品を扱っていた防水専門工事業者がマルエス印を使うことになり、専門工事業者と佐久間パブコ工業が一つに結集し、強力な企業集団が結成されたのであった。現代においても「施工業者とメーカーは車の両輪である」といわれているが、実はこの時から施工業者とメーカーが相互に協力しあえる土壌が防水業界には確立していたといえる。

こうして佐久間パブコ工業は、国内だけでなく満州、中国、朝鮮半島などアジア各地に販路を広げていき、さらには遠くインド方面まで輸出を伸ばし、同社の規模は拡大し続け、業界での地位が確固たるものとなっていった。

2.1930年代の生産体制とルーフィング原紙の製造

この時代の生産体制は、佐久間パブコ工業に一時期在籍していた比毛関氏2によると、綾瀬の工場ではルーフィング原紙用の長網式抄紙機を1基保有し、工場面積が約26,000㎡(約8,000坪)、千住東町の工場ではヤンキー式抄紙機1基とルーフィング製造機2基、タールフエルト製造機1基を保有し、面積は約2千数百坪とのことであった。同時期と思われるカタログから佐久間パブコ工業の製品のラインナップと商品説明を見ていきたい。

◆マルエス印ノーコルーフィング(特許)

無粉末ルーフィングにして密着全能価格また低廉なれば防水工事用材として一般に重用せらる

◆マルエス印ワイヤールーフィング(特許)

金網芯の強力無比のルーフィングにして地下室防水用などには最適材なり

◆マルエス印パーマネントルーフィング

本品は強靭にして震動する屋根などに最も適し品質優秀なるを以て鉄道省に御指定せらる

◆マルエス印ベースメントルーフィング及びマルエス印 ベースメントフ

エルト

純木綿繊維芯製品にして柔軟強靭なれば防水工事用として多く用いらる

◆マルエス印ルーフィング及びマルエス印Cフエルト

品質の優良なると価格の低廉なるとにより防水工事用には申すに及ばず、スレート瓦下敷、ラス下張など普く用いられ諸官庁を始め建築大家のご指定品なり

◆マルエス印 パブコ印 マルソイド印 巴印 各種ルーフィング

弊社の上記各種製品は建築土木防水用防温用材としてその品質産額共に東洋に主位を占め年々輸出額激増せり

◆マルエス印 アスタイル(特許)

簡易完全なる防水用材として建築防水用のみならず家庭用として普及しつつありこのほか、特殊ルーフィングとして、綿布を芯材に用いた「レンフォースドルーフィング」、麻繊維の織布を芯材に用いた「キャンバスルーフィング」、大麻細織布を芯材に用いた「アサノルーフィング」などが見られる。製品の寸法は幅0.97m、長さは21mないし22mが主流であった。

カタログには定価表の記載も見られる。「マルエス印ルーフィング1号品」(幅0.97m×22m)で5円、「マルエス印Cフエルト1号品」(幅0.97m×22m)で1.6円、「レンフォースドルーフィング1号品」(幅0.91m×36.4m)で13円、「マルエス印ノーコルーフィング」(幅0.91×22m)で7.5円、「パーマネントルーフィング」(幅0.91m×14m)で55円となっている。3

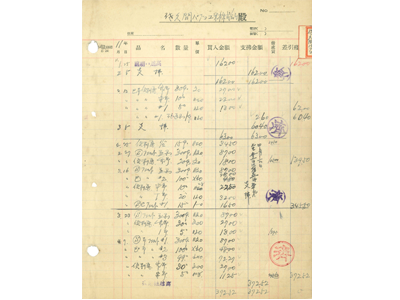

実際に住宅建材向けではどのような製品を販売していたのだろうか。神奈川県にある建材商社に残されていた1936年(昭和11年)の仕入台帳によれば、屋根下葺材としては「マルエスフエルト」が主体であり、「ルーフィング」の仕入量は多くない。また、数種類の「便利瓦」の記載がある。この時代でもいまだ便利瓦が根強く使用されていたことが、この帳簿から読み取れる。4

アスファルトを原料とした製品以外には「タールフエルト」がある。これは石炭の副産物であるコールタールを紙に含浸させただけの簡易な製品で、かつ軽量であった。コールタールの防水材への使用はアスファルトよりも古いとされ、明治時代からすでに使われていたようである。佐久間パブコ工業では「マルエス印」のほか、「トモエ印」のタールフエルトを販売していた。1980年代にコールタールが使用できなくなった折には、重油とアスファルトを混合して製造が続けられ、2000年代後半まで「ニューター」という名称で販売していた。

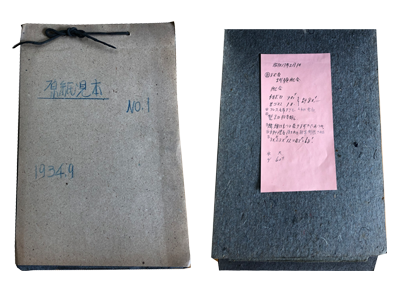

一方、ルーフィング原紙の製造については、現在、日新工業には資料がほとんど残っていない。わずかに現存していた1934年(昭和9年)頃に作られたとみられる「原紙見本」(5社のうち、どの会社で作られたかは不明)から、原材料や配合量をうかがい知ることができるのみである。

それによると、この時代に使用されていた原料の種類として、「絹ボロ」「紺ボロ」「剪毛」「起毛」「米ゴロス」などの記載がある。「絹ボロ」とは、おそらく着物などの絹織物の古着であろう。同時期に絹繊維の原紙にアスファルト加工した「ケンシルーフィング」という製品があり、その芯材の原料として用いられていたと思われる。「ゴロス」については後述するが、この「絹ボロ」や「紺ボロ」がこの時代の主要原料の一つとして使用されていた形跡がある。

3.昭和初期の防水工事

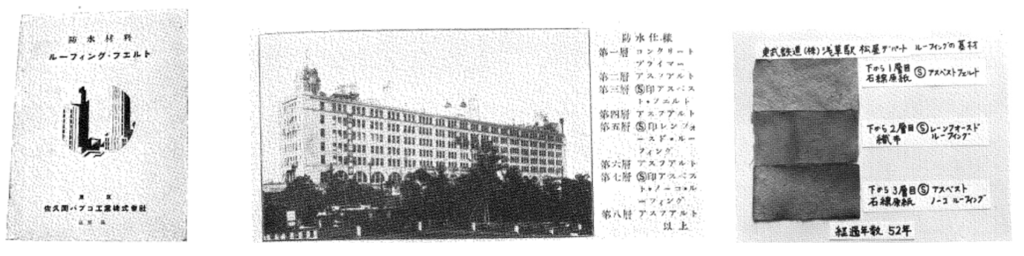

昭和初期の防水工事がどのように行われていたかを示す記録として、前節でも触れた国会議事堂の第2回防水工事や、昭和初期に施工された東武鉄道株式会社浅草駅・松屋浅草(百貨店)の防水を事例として挙げたい。

国会議事堂の第2回防水工事は地下の風ふう道どうでの施工で、1929年(昭和4年)9月から1930

年(昭和5年)1月まで行われたという。記録によれば、アスファルト防水熱工法で、ルーフィングは芯材に織布を用いた「レンフォースドルーフィング」「アスファルトルーフィング一号品」「レンフォースドルーフィング」の3枚張りであったとある。

東武鉄道浅草駅・松屋浅草(百貨店)は、1931年(昭和6年)に竣工した。久野節の設計による昭和初期を代表するアール・デコ調の建造物であり、駅と店舗が一体化した構造であった。その防水工事には佐久間建材工業所の製品が採用されている。約50年が経過した1983年(昭和58年)に防水改修工事が施工された際、旧防水層を採取して分析が行われた。分析の結果、防水層は、芯材がラグ原紙主体の「フエルト」、織布を用いた「レンフォースドルーフィング」、ラグ原紙主体の「ノーコルーフィング」の3枚張りであることが分かった。そこで芯材を溶剤で洗い出したところ、驚くべきことに、芯材はほとんど劣化していなかったのである。「(マルエス印のルーフィングの)耐久力は永遠であります」と佐久間栄吉は記しているが、当時の技術の高さを証明する逸話といえる。ちなみにこの「ノーコルーフィング」とは、ルーフィングの表面に砂の処理がないという画期的な製品で、佐久間栄吉は特許を取得している。

佐久間建材工業所時代のカタログによれば、「佐久間式防水法」として三つの仕様が記載されている。標準仕様は「マルエス印Cフエルト」「マルエス印ルーフィング」「マルエス印ルーフィング」の3枚張りで、第一号仕様が「マルエス印Cフエルト」「マルエス印キャンバスルーフィング」「マルエス印ルーフィング」の3枚張り、第二号仕様が「マルエス印レンフォースドルーフィング」「マルエス印キャンバスルーフィング」「マルエス印レンフォースドルーフィング」の3枚張りとなっている。国会議事堂の防水仕様は、この第二号仕様に近い高グレードであった。

4.戦争への道

パラフィン・カンパニー社と佐久間建材工業所の合併から3ヵ月近く経った1931年(昭和6年)9月に満州事変が勃発した。日本は軍官民を挙げて昭和恐慌から脱出すべく、本格的に満州(現在の中国東北部)へ進出していく。佐久間パブコ工業はこの時期から受注が大幅に増え、創業以来最大の生産力を持つまでに至った。1936年(昭和11年)には、朝鮮京城府龍山(現在の大韓民国ソウル市龍山区)に京城出張所を、翌年には、現在の中国天津市に天津出張所を開設し、朝鮮半島や中国へと販路を拡大した。また、記録によれば、1936年(昭和11年)、国鉄有楽町駅近郊の京橋区銀座西3丁目(現在の東京都中央区銀座3丁目)にあった菊正ビル6階に、佐久間パブコ工業の本社を移転したとある。5

同年、佐久間パブコ工業の大阪支店に、マルエス工業株式会社が合流している。マルエス工業の創業者は志垣正次という人物である。志垣正次は合資会社明正社6 の社長を務めたのち、1926年(大正15年)に岡肇とともにマルエス工業を設立した。人絹(レーヨン)工場の耐酸工事を中心にアスファルト事業を推進、志垣は佐久間栄吉のアメリカ視察に同行し、佐久間パブコ工業の設立にも尽力している。

1937年(昭和12年)7月、盧ろ 溝こう橋きょう事件に端を発した日中戦争は長期泥沼化していく。その後、軍部・政府は戦時体制を推し進め、ついには1938年(昭和13年)4月の国家総動員法の公布をはじめとする総力戦への諸法令をつぎつぎ打ち出し、急速に戦時体制・経済統制を強めていった。この時代になると軍需生産が優先され、生活用品は品不足の物資動員計画のもと市場経済から統制経済に移行し、すべての物資は配給制となる。大陸景気は1938年(昭和13年)がピークだった。

このような情勢下、アメリカ・イギリス両国を敵視する軍・国民の風潮が日本全体に蔓延し始め、その影響から佐久間パブコ工業は1938年(昭和13年)7月、社名を「佐久間工業株式会社」に変更する。1940年(昭和15年)に予定されていた東京五輪の開催権を返上したのもこの時期である。佐久間工業は外資の入った企業であったため、1941年(昭和16年)5月、戦時体制下において別会社として「新興工業株式会社」を設立する。

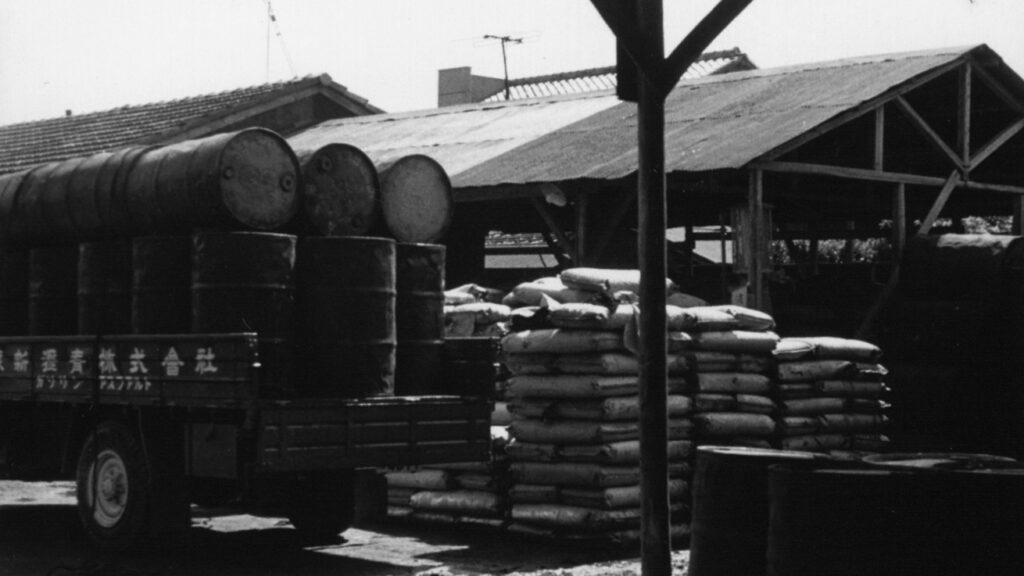

その後、陸軍軍需品本蔽監督工場に指定された。原材料の割当て配給を受け、完成品であるルーフィングはほとんど軍関係に納入し、兵舎や軍の仮設建築物に使用された。しばらくして、海軍管理工場にも指定されることとなった。

5.日新工業株式会社設立へ

1941年(昭和16年)12月、日本はアメリカ・イギリスに対してついに宣戦布告し、太平洋戦争に突入する。1942年(昭和17年)5月13日には、政府・軍部は戦争遂行のために企業の整理・統合を強化する企業整備令を公布した。防水材ルーフィングの製造については、製紙関連企業に区分けされ、商工省からは抄紙工場7の整備、統合が勧告された。これを受けて佐久間工業(新興工業)、合資会社東洋製紙、東洋紙工株式会社、株式会社東京色紙製造所8、小林化学工業株式会社の5社は合併することとなり、1943年(昭和18年)7月1日、資本金148万6,000円で「大東紙工株式会社」が設立された。

初代社長には佐久間栄吉が就任する。同社が設立された年は、まさに戦時統制経済体制が頂点に達した年であった。1944年(昭和19年)になると戦争は激化し、東京では学童疎開が始まる。大東紙工も本社を銀座に移転してわずか8年で、再び東京工場がある足立区千住東の地に戻っている。

その後、大東紙工は「大東工業株式会社」に改められ、1945年(昭和20年)11月に「日新工業株式会社」へ名称変更されることになり、この合併で副社長に就任したのが、のちに第2代社長となり、戦後の日新工業の発展に努めた相臺宗次郎である。

脚注

- 中外アスファルトは中外石油アスファルト株式会社と名前を変え、1920年(大正9年)に宝田石油株式会社に吸収合併される。さらに宝田石油は日本石油株式会社と合併、その後も合併が続き、現在のENEOS株式会社につながっていく(日本石油株式会社・日本石油精製株式会社社史編さん室編「日本石油百年史」)。 ↩︎

- 比毛関氏は大学を卒業した1918年(大正7年)に日本建築用製紙株式会社に入社したが、同社の業績悪化により退社し、1932年(昭和7年)に佐久間栄吉に乞われて佐久間パブコ工業に入社した。購買課長や千住工場長を経て海外の営業担当を務めたのち1938年(昭和13年)に退社し、その後は同業者会の役員などを務めていたが、1945年(昭和20年)11月に東新建材社(相臺宗次郎が命名)を設立、日新工業のルーフィングを販売・施工することを主体として事業を開始した。その後日本石油の特約店となり、東新エナジー株式会社として現在も日新工業との取引は続いている。 ↩︎

- 総務省統計局「戦前基準5大費目指数(東京都区部)消費者物価指数」によれば、1934〜36年(昭和9〜11年)を1とすると、2021年(令和3年)現在は総合で約1,832倍である。 ↩︎

- 神奈川県横浜市で建築金物を取り扱う問屋であった合資会社鈴鹿鐵店(現在の株式会社鈴鹿商店)の「昭和十一年度 買原簿」に、佐久間パブコ工業からの仕入の記録が残されていた。仕入単価の記載もあるが、外部の人間が単価を見ても分からないように暗号で書かれているため判別しにくいが、定価より割安であると推定される。「マルエスフエルト」「巴フエルト」「便利瓦T号」の記載が見られる。 ↩︎

- 詳細な記録は残っていないが、日新工業が入居した菊正ビルは、その名前から菊正宗酒造株式会社が1932年(昭和7年)に建設した7階建ての鉄筋コンクリート造のビルだったと推定される。このビルの設計は朝鮮総督府庁舎などを設計した国枝博、施工は株式会社大林組。外観はアール・デコ調のデザインで、垂直のラインが強調された、当時最先端の建物であった。太平洋戦争でも焼失することなく、戦後は平和生命保険株式会社が購入して平和生命館となったが、2006年(平成18年)に惜しくも取り壊されている。現在はその跡地に「ギンザ・グラッセ」というビルが建っているが、日新工業が入居したという菊正ビルが、この菊正ビルだったのか、確証は得られていない。 ↩︎

- 明正社は事業規模の大きな商社で、記録によれば1915年(大正4年)にラバロイドの販売代理店を合資会社穴原商店から引き継いでいる。明正社はアスファルト防水製品を輸入し、防水施工まで行っていた。1918年(大正7年)に株式会社化するが、同年の帝国銀行会社要録によれば、社長には福沢諭吉の四男・福沢大四郎が就任し、慶應義塾大学出身者が事業の運営にあたり、株主には福沢桃介(福沢諭吉の娘婿)、藤原銀次郎(王子製紙株式会社初代社長)などが名を連ねている。東京、大阪、門司、神戸、ニューヨークに拠点があった。だが翌年に第1次世界大戦の反動で会社整理に入り、貿易商の一部門から各地で防水工事専門業者として分離独立した。さらに社員たちが起業して、彼らの作った会社は現在も日本の主要な防水施工会社として発展を遂げている。明正社の関係者として志垣正次のほか、河野孝義氏(日新興業株式会社創業者)、竹村藤一氏(株式会社工材社創業者)、中村秋太郎氏(中村瀝青工業株式会社創業者)、井場績氏(日新工材株式会社創業者)、荻野英夫氏(日新建工株式会社社長)、髙山武雄氏(高山工業株式会社創業者)、桑原保氏(桑原建材株式会社創業者)など多くを数える(日新工業株式会社編「アスファルトルーフィングのルーツを探ねて」)。 ↩︎

- 「紙をすく」ということを「抄紙 」と呼び、紙をすく機械を「抄紙機」という。抄紙機とは、網で湿紙をすき取るワイヤー部、湿紙をロールの間で絞るプレス部、そして乾燥部からなる(株式会社小学館「大辞泉」)。また紙の原料をすいて紙を製造することを、製紙業界では特に「抄造」と呼ぶ。日新工業では山形工場のルーフィング原紙製造部門を製造課といわず、抄造課と呼んでいるが、製紙会社の名残であるといえよう。 ↩︎

- 東京色紙製造所は、1919年(大正8年)に創業した機械漉和紙工場であった。1942年(昭和17年)10月当時の代表者は千足勝之助で、東京市王子区岩淵町(現在の東京都北区岩淵町)に工場があった。設備は円網抄紙機を1台保有し、主に仙貨紙を製造していた。仙貨紙とは楮を原料にして漉いた厚手の強い和紙のことで、包み紙やカッパなどに用いられたとされる。 ↩︎