第3章 戦後の復興と日新工業の再建

1945年~1957年

1.戦後復興と相臺宗次郎

1945年(昭和20年)になると日本の敗勢は覆い難く、東京への相次ぐ空襲により、5月には綾瀬工場が爆撃で焼失する。そして同年8月、連合国はポツダム宣言を日本に勧告、日本はこれを受入れて無条件降伏し、第二次世界大戦は終結した。戦争終結の前年より、日新工業株式会社は軍の指示でルーフィングマシン1基を山形工場へ疎開させることになったため、副社長の相臺宗次郎が建設委員長として山形に赴任し工場建設にあたっていたが、完成と同時に終戦を迎えた。

戦争によって日新工業は綾瀬工場を焼失したものの、東京工場、山形工場は幸い戦災を免れた。しかし、戦後間もない時期は古紙をはじめとした原料が不足したため、廃止された国定教科書などを原料としてルーフィング原紙を製造するという困難な時代であった。また設備も老朽化しており、熟練した工員も不足していた。

この当時、記録によると「ウエルドルーフィング」「アスファルトフェルト」「アスファルトルーフィング」「砂付きルーフィング」などを販売していたとある。同時に、日本国有鉄道(通称: 国鉄のちのJR)の車両向け屋根ルーフィング「パーマネントルーフィング(通称:屋根布)」を製造・販売していた。戦後復興は困難を極めた。日新工業をはじめ、多くの企業が資金難で苦しい状況が1950年(昭和25年)の朝鮮戦争まで続き、全国各地で労働争議が相次いでいた。このような状況下で、山形工場では、「私は人間を分けへだてしない」という相臺宗次郎の信条のもと、極めて強固な労使協調を作り上げ、社員のみならず、地元の信頼まで勝ち取っていったといわれている。

その相臺宗次郎もまた波乱に満ちた人生を歩んでいる。

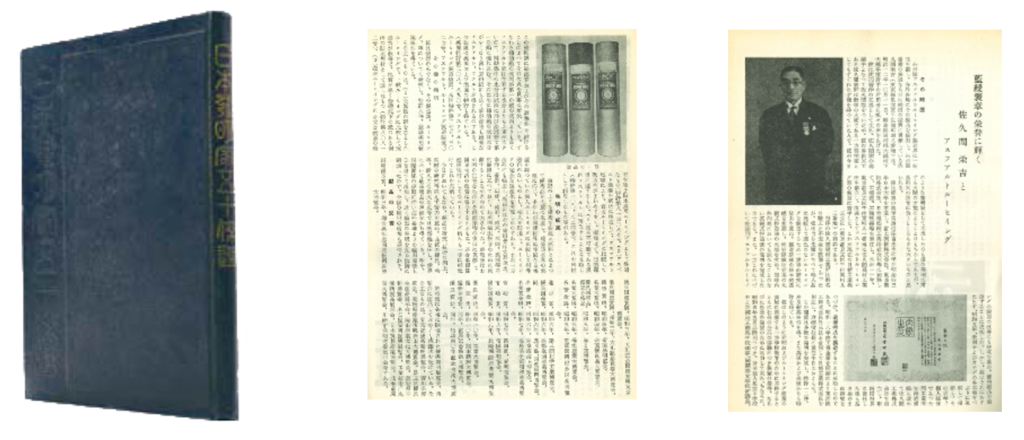

宗次郎は1892年(明治25年)に和歌山県で生まれた。1900年(明治33年)に父勘五郎が突然、田畑や家まで借金のかたにして東京へ行ってしまったため、母子2人、物置小屋で食事も満足に取れない極貧の生活を送ることになる。母が病弱だったため、9歳の宗次郎は馬子(注:馬を引いて荷物を運ぶ職業のこと)をして炭を運びながら小学校に通っていたという。その後、東京で古紙回収業を始めた父からの求めに応じて17歳で上京、32歳になった1924年(大正13年)に病没した父から相臺商店を引き継ぐ。不撓不屈の精神から事業を拡大させて財を成し、1928年(昭和3年)には農商務省農務局(現在の農林水産省)が発行した「手漉き製紙に関する調査」において、千住界隈の有力な古紙原料商の一人として名前を連ねている。11938年(昭和13年)には、埼玉県川口市で「合資会社東洋製紙」という製紙工場を経営するまでに至った。宗次郎もまた佐久間栄吉同様、ゼロから実践で経営や商売のノウハウを身につけたベンチャー起業家であった。のちに宗次郎が経営していた東洋製紙は、盟友である島村弁吉を支配人とし、ルーフィング原紙や段ボールの中芯原紙の製造販売を行う。そして宗次郎は、日新工業の設立時に5社合併の一翼として副社長に就任していた。

やがて戦後復興に伴う簡易住宅や、ビルの防水の需要の高まりに加え、進駐軍からの特需品の生産などを請け負うことになり、日新工業の社業復興が進み始めた。1948年(昭和23年)8月には戦後復興

に寄与するところ多大であるとして、商工大臣(現在の経済産業大臣)から表彰を受けた。

一方、社長の佐久間栄吉は、東京ルーフィング工業会初代理事長に就任した。その後、長年の功労に対し、1948年(昭和23年)に紺綬褒章、1950年(昭和25年)には藍綬褒章を受章している。1952年(昭和27年)には、豊田喜一郎氏(現在のトヨタ自動車株式会社創業者)、御木本幸吉氏(現在の株式会社ミキモト創業者 養殖真珠の創始者)、島津源蔵氏(株式会社島津製作所第2代社長)、寺西福吉氏(現在の東リ株式会社創業者)らと並び、佐久間栄吉は『日本発明家五十傑選』の一人に選ばれている。

1950年(昭和25年)の朝鮮戦争による特需、1951年(昭和26年)のサンフランシスコ条約による講和独立によって、日本は急速な勢いで成長を遂げていった。日新工業もその大きな波に乗り、1951年(昭和26年)から1956年(昭和31年)にかけて、九州、広島に営業所を開設、大阪支店も移転・整備され、拡大する市場に対応できるよう、東京工場の製造設備も拡充していく。

2.1950年代の日新工業

この時代を読み解く資料として、1950年(昭和25年)に作られた進駐軍向けと思われる英文のカタログが残っており、当時の製品を知ることができる。すべてを掲載するのは難しいので、代表的な製品を抜粋して次に示しておきたい。

◆マルエス アスファルトルーフィング( Maru-S Roll-roofing)

■ アスファルトルーフィング( Roofing, asphalt prepared smooth surface)

幅0.97m/21.8m巻 重量22㎏/28㎏/35㎏/43㎏の4種類

幅0.91m/11m巻 重量21㎏/25㎏/30㎏の3種類

■ 砂付きルーフィング( Mineral-surfaced roofing)

幅0.97m/11m巻 重量30㎏

幅0.91m/11m巻 重量41㎏

いずれも赤、グレー、ブラックの3色

■ パーマネントルーフィング 屋根布( Parmanent roofing)

幅0.75m/20m巻 重量64㎏

幅0.90m/15m巻 重量60㎏

◆マルエス 防水工事ルーフィング( Maru-s Built-up roofing materials)

■ アスファルトルーフィング( Basemen roofing)

幅0.97m/21.8m巻 重量36㎏

■ ノーコルーフィング( Non-powdered roofing)

幅0.97m/21.8m巻 重量23㎏

■ ウエルドルーフィング( Weld-roofing)

幅0.97m/21.8m巻 重量36㎏

◆マルエス 建築用防水紙( Maru-s Building paper & sheathing)

■ アスファルトフェルト( Felt asphalt saturated)

幅0.97m/43.6m巻 重量20㎏

幅0.91m/43.6m巻 重量43㎏

■ タールフェルト( Tar-felt)

幅0.97m/43.6m巻 重量10㎏

◆マルエス アスファルト( Maru-S Asphalt)

■ マルエスコンパウンド( Maru-S compound)

重量50ポンド/紙袋350ポンド/ドラム

◆マルエス ルーフコーチング・プライマー( Maru-S Roofcoating & Primer)

■ アスファルト・プライマー( Asphalt primer)

容量1ガロン/5ガロン/50ガロンの3種類

■ ルーフコーチング( Roofcoating)

容量1ガロン/5ガロン/50ガロンの3種類

この英文のカタログには、工場の大きさや当時の生産能力の記載も見られる。それによると、東京工場は敷地面積10,094㎡(108,653.6 sq.ft.)、建築面積4,626㎡(49,796.3 sq.ft.)、山形工場は敷地面積13,245㎡(142,572.4 sq.ft.)、建築面積 5,175㎡(55,698.5 sq.ft.)とある。また、月間の生産能力は、アスファルトルーフィングが30,000巻、アスファルトフェルトが20,000巻、砂付きルーフィングが10,000巻、タールフェルトが20,000巻、パーマネントルーフィングが1,500巻などとなっている。

なお、同じ1950年(昭和25年)にアスファルト系長尺床材として「カバリウム」を発売2、1954年(昭和29年)には、合成樹脂系長尺床材「プラスリウム」を発売している。

3.1950年代の製紙事業

戦後間もない時期のルーフィング原紙や包装用板紙の製造は、東京工場や山形工場で行われていたが、前述のとおり、原料の調達にはかなり苦労していたようである。当時の紙の配合や原料については、のちに日新工業の社長、会長を歴任した相臺淳吉が克明な記録をノートに書き残しているので、そこから当時の製紙事業や原料事情を見ていきたい。

まずはルーフィング原紙である。記録によると1930年代同様、連日のように原材料の配合を変えていて、この時代の配合は現在よりも細分化されていた。

終戦直後の1948年(昭和23年)から1950年(昭和25年)までのルーフィング原紙の原材料は、破

布をはじめ麻屑や綿屑、ゴロスなどさまざまな種類の故繊維や、雑紙の混入した新聞紙などの古紙を用いているほか、藁、杉皮、桑皮なども使用していた。特に、1948年(昭和23年)2月の配合表を見ると、藁、桑皮、杉皮の合計が紙全体の60%程度を占めていた。これらは、当時不足していたであろう古紙や故繊維の代わりに原料として用いられていたことが、淳吉の記録からうかがえる。3その後、年を追うごとにこれらの原料の使用は減らしているものの、一定量は配合していたことが記されている。

1953年(昭和28年)頃になると、配合表から前述の藁や桑皮、杉皮は次第に姿を消すことになり、代わって「上毛」「中毛」といわれるウールが用いられるようになった。戦後の復興が進むにつれて、原料事情も大きく改善していったのが興味深い。ただこの当時としても、原料の入荷が安定していなかったのか、その日によって原料の種類、配合量が大きく変わっているのが見られ、原料調達に苦慮していたことが分かる。1955年(昭和30年)になっても、依然として毎日のように配合を変えていたのが記録から読み取れるが、徐々に振れ幅は小さくなっていった。また、以前は配合の大部分を故繊維が占めていたが、この時代からは古紙の量が増えてきていることが、配合表から知ることができる。

一方、包装用板紙においては、1950年代から包装資材が木箱から段ボールへと置き換わってきた時代であり、日新工業が子会社として戦前に設立した、段ボールシートメーカー・東紙工株式会社が業績を伸ばしていた。その頃、日新工業は多種多様な板紙を製造し、東紙工をはじめとする紙器メーカーに販売していた。それらの板紙は、おもに古紙を用いて製造されていた。

1952年(昭和27年)の相臺淳吉のノートによれば、「ワンプ」と呼ばれる紙類を包装する用紙、抄合包装紙のほか、「黄ボール」「紫ボール」といった着色した紙を製造していたとある。さらに1956年(昭和31年)には種類が増えて、表面が黄色で裏面が白色のボール紙や、ねずみ色のボール紙も製造していたとある。ちなみに、このノートには、小さくカットされた紙の見本が挟まれていて、60年以上経過した現在でも崩れることなく形状を保っている。このことからも、当時の技術力の高さが推察される。当時の主な取引先としては、三協紙器、東洋段ボール、合同紙業、中央紙器、大同段ボールといった名前がある。この時代、紙器メーカーが乱立していたようであるが、これもやがて大手に集約されていく。それにしたがって、日新工業の板紙製造も中芯原紙に一本化されていくことになった。

4.段ボールシートメーカー・東紙工株式会社

東紙工は、段ボールシートや段ボールケースといった包装資材を製造する会社として、1944年(昭和19年)5月に資本金150万円で設立された。東紙工では、段ボールの中芯原紙は日新工業から供給を受け、ライナー原紙(段ボールの表面の紙)は他社から購入していた。創業当初は段ボールシートメーカーとして、技術力の高さを評価されていたようで、1950年代は段ボール産業が急速な発展を見せたこともあり、それに伴って東紙工の業績は飛躍的に伸びていった。これは前述したように、当時の包装資材の担い手であった木箱が木材資源保護のために、官民一体となって軽量かつ安価な段ボールへと置き換わっていったことによる。1951年(昭和26年)以降、歴代内閣が「木箱から段ボールへの切替え運動」を大々的に推進し、それが産業界に浸透したことで、段ボール業界は一気に成長を遂げることになった。

競争力を強化するため1965年(昭和40年)に新しい段ボール製造機「コルゲートマシン」を導入したものの、多くの企業が段ボール業界へと同時に進出したことにより、過当競争が激化することになった。1973年(昭和48年)に始まった第一次オイルショックによる紙資源の不足で東紙工も打撃を受け、1978年(昭和53年)、足立区千住龍田町にあった本社工場を足立区千住東に移転させた。

しかし日新工業が中芯原紙の設備を増強して生産を拡大させたため、外部への販売量が増えていくのに伴い、1998年(平成10年)10月に操業を停止した。

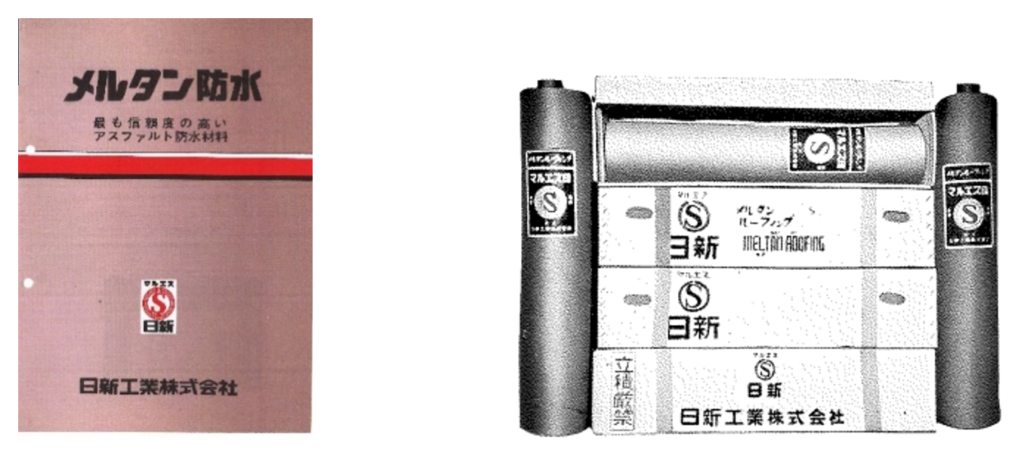

5.日本初の改質アスファルトルーフィングの開発

1956年(昭和31年)、日新工業は改質アスファルト防水の原点ともいうべき製品を開発、発売した。それが日本で初めてアスファルトにゴムを配合した改質アスファルトルーフィング(ゴムアスルーフィングとも呼ばれる)「メルタンルーフィング」である。当時は、熱工法用として用いられていたが、日新工業の改質アスファルト防水トーチ工法の製品名に現在でも「メルタン」が使用されているほど、思い入れの強いブランド名になっている。

メルタンルーフィングは、技術部と生産部の協力のもとに開発・製造された。当時、日新工業の技術陣をはじめとする国内の防水技術者は、従来のルーフィングを用いた防水層が下地コンクリートのクラック(ひび割れ)で破断するのではないかと、経験的に感じていたようである。この問題を解決すると同時にアスファルト防水の省力化を目指した日新工業は、技術部と生産部が一体となり、製品開発に着手した。

まず技術部が低温でも柔軟性を損なわず、かつ高温でもダレのないアスファルトの配合を検討しはじめた。この頃、日本国有鉄道の車両用屋根布「パーマネントルーフィング」において、国鉄検査員による納品の立ち合い試験が行われていた。この耐熱試験に合格することは非常に困難であった。そこで、試験に合格するためアスファルトに古タイヤの粉末再生ゴムを配合したところ、相溶性に優れ、耐熱性が高まることが分かった。そこから着想し、メルタンルーフィングのコーティング用アスファルトにゴムアスファルトを採用するに至った。

さらに「芯材のラグ原紙を、強度が高く伸びのある織布を使用してはどうか」というアイデアが生まれ、工場において試作品の開発も進められた。再生ゴムとアスファルトをロールで混練するという、あまり効率の良い方法ではなかったが、工場の創意工夫で製造したゴムアスファルトを溶かして、ルーフィングを作り上げた。芯材にはビニロン織布(メッシュ)が採用されていたようである。こうして完成したのがメルタンルーフィングである。厚さ3.5㎜の「メルタンキャップシート」も開発し、芯材にはより密度の高い織物(帆布)が使用されていたようである。4メルタンルーフィング、メルタンキャップシートとも非常に柔らかい製品であったため、立積みができなかったことから、中心に紙管を入れて、両端を段ボールなどで支えて横積みで出荷していた。現在のルーフィングは「横積厳禁」との記載があるが、この製品では「立積厳禁」とあった。

メルタンルーフィングは、当時としては非常に高価な製品であったにもかかわらず、優れた性能が認められ、改質アスファルト防水といえば「メルタン」と評価されるまでになった。製品発売直後の代表的な施工事例として、1959年(昭和34年)に施工された秋田県庁舎と日比谷公園地下駐車場を挙げておきたい。

秋田県庁舎は「メルタンルーフィング」「アスファルトフェルト20㎏品」「アスファルトルーフィング22㎏品」の3枚張り、一方の日比谷公園地下駐車場は「メルタンルーフィング」「アスファルトルーフィング22㎏品」の2枚張りであった。日比谷公園地下駐車場においては、防水層の上が植栽されており、屋上緑化の先駆けといえる事例である。この現場が、60年以上にわたり漏水もなく現在に至っていることは、メルタンルーフィングの性能の高さに加えて、改質アスファルト防水が屋上緑化下の防水に最適であることを示す代表的な事例といってよいだろう。

メルタンルーフィングは、その後も製品の優位性が評価され、大型の建築物や高層ビルなどで材料指定されている。中でも、日本電信電話公社(略称:電電公社、のちの日本電信電話株式会社:NTT)の中之島センタービルや大阪局などを筆頭に、全国10数ヵ所で仕様が特記された。公共建築物ではあったが、当時建物の数百倍もの価値のあった交換機を収蔵するための施設として、防水の重要性を最優先させた上での指定であった。そしてこのメルタンルーフィングは、後述するようにさまざまな製品改善が繰り返され、当社を支えるブランドへと成長していく。

1959年(昭和34年)に開業した「東京国際見本市会場(通称:晴海国際貿易センター)」にメルタンキャップシートが採用されたことは、当時の社員にとって誇りであり、カタログにも大きく掲載されていた。のちの東京国際展示場(東京ビックサイト)ではゴムシート防水(当時のNPシート)が採用された。

メルタンルーフィングを開発した1956年(昭和31年)にエスタイル工場が完成、床材事業に本格進出していく。「エスタイル」とは、アスファルトタイルのことである。さらに、同じ年に塩化ビニル系樹脂長尺床材「プラスリウムPC─2」を発売している。これは国鉄の客車の床材として採用されていたとされる。翌年の1957年(昭和32年)には床材事業のための「日新化工株式会社」を設立し、製造部門を移管した。記録は残っていないが、同時期に「ビニエスタイル」の製造販売も開始している。

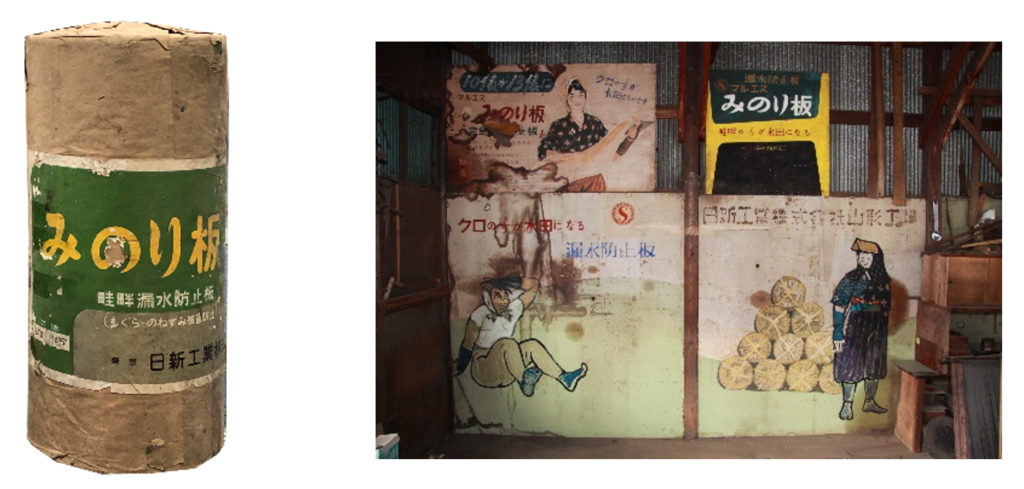

またこの頃、建築用途以外の製品として、「畦畔板」という農業用資材を製造販売していた。畦畔板とはいわゆる水田用の防水で、畦あぜ道みちに対して垂直に埋めて漏水を防止するシートである。例えばモグラなどが空けた穴から田んぼに張った水が漏れたり、畦道が水で崩れたりするのを防ぐといったもので、「みのり板」という製品名で発売した。この畦畔板を使用することで「クロ」と呼ばれる畦畔面積を減らし、毎年のように行われていた畦道の整備が必要なくなったという。みのり板は、幅300㎜、厚み0.4㎜の塩化ビニル樹脂系シートで、強度が高く下地になじみやすい特徴があった。

のちに多くの企業が参入してきたため、1960年代後半には撤退したようであるが、現在も製品と看板は残されている。

脚注

- 1928年(昭和3年)農商務省農務局発行の副業参考資料「手漉製紙に関する調査」内の、「第五、手漉製紙地方に於ける原料の仕入方法、製紙に関する組合の名称、所在地及其事業の概況、主なる原料取扱商人、及び組合の住所氏名又は名称、並に取扱高」の中で「南足立郡梅島村 村内原料商より 相臺宗次郎(村内) 39,000貫」とある。比毛関氏によれば、佐久間パブコ工業株式会社との関係は、1932年(昭和7年)頃、綾瀬工場へ原料を納入し始めたのがきっかけのようである。 ↩︎

- アスファルトを素材とする床材の歴史は古く、1865年(元治2年・慶応元年)には開発され、アメリカでは1910年(明治43年)にアスファルト含浸フェルトにプリントしたフィルムを積層したシートができている。 ↩︎

- 日本は昭和40年代まで養蚕業が盛んであり、桑くわは、絹織物の糸を生成する蚕かいこ(蛾の一種)の生育に用いられ、全国各地で育てられていた。古来、桑の皮を原料とした和紙が作られていたが、蚕を育てることが主流であるため桑皮の数量が安定せず、歩留りが悪いこと、また季節に左右されることから、あまり普及はしなかったようである。藁は、いわゆる「わら半紙」の原料として用いられたが、品質は粗悪であり、明治の終わりにはすでに木材パルプに置き換わっていたとされる。ルーフィング原紙においては、外観よりもアスファルトの含浸しやすさが重視されたことから、これらの原料が採用されていたようである。ただ藁、桑皮、杉皮は蒸気を用い

て柔らかくしてから破砕しなければならず、歩留りも低かったと推測されることから、原料としての使い勝手は非常に悪かったと思われる。また戦前から原料として用いられていた「ゴロス」とは、いわゆる「南京袋」と呼ばれていた厚手の麻袋である。語源は英語のdungareesが「ドンゴロス」と訛ったところからきているようである。繊維が丈夫であったことから、おもにパーマネントルーフィングの芯材の原料として用いられたとされる。 ↩︎ - 70周年記念誌『NISSHIN the 70th Anniversary』によれば、1981年(昭和56年)に「新製品メルタンキャップを発売」とあるが、「メルタンキャップシート」としては、すでに1958年(昭和33年)に記録が残っている。 ↩︎