第4章 日新工業の飛躍と生産体制の確立

1958年~1971年

1.相臺宗次郎の第2代社長就任

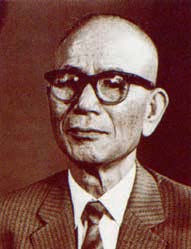

大蔵省令による特別増資320万円を完了した1958年(昭和33年)、佐久間栄吉が社長から会長となり、日新工業株式会社の第2代社長に相臺宗次郎が就任した。相臺宗次郎66歳、日新工業の創業から数えて37年目の世代交代であり、高度経済成長の流れに乗って成長・拡大へと拍車がかかっていく。

相臺宗次郎は社内融和に努めながら、積極的に販売力強化と技術革新をさらに進め、1960年(昭和35年)には名古屋と札幌に営業所を開設する。加えて、シール材、ゴムシート防水材などの取扱いを開始するなど、拡大する市場ニーズに応えていった。そんな相臺宗次郎を土橋隆、島村弁吉、山下直衛 、中村兼文、秋本信吾らが支えた。

相臺宗次郎は、社長就任直後の1959年(昭和34年)に冊子『あなたは会社の代表です』を作成し、全社員に配布した。この冊子には「この会社を発展させるのも、発展させないのも、あるいは、この会社の社風をよくするのも、みんな従業員である、あなたの考え方一つで決まる」とあり、日新工業は「社長や重役個人のものでもなく、従業員だけのものでもなく、何千何万という、この会社と、深い縁のある人々のものであり、皆の共有物」と記している。だからこそ、一人ひとりの責任感が重要とし、「この会社と、深い縁のある方々の、利益と幸福を考える、経営をしてゆきたいもの」と述べている。「みんなが栄えていく経営を実現したい」という思いが、合併後の社内融和に努めていた相臺宗次郎の経営理念であった。

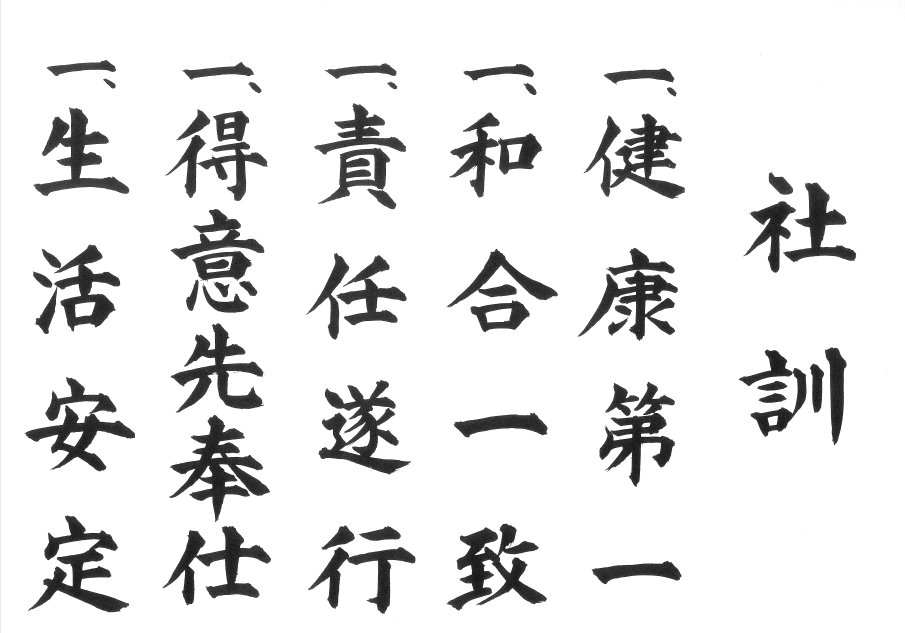

また日新工業の社訓である「健康第一 和合一致 責任遂行 得意先奉仕 生活安定」の五則は、この時代に相臺宗次郎から発表されている。この社訓五則は、宗次郎自身の事業経営の体験を通じて得た、いかなる時代にも共通する心構え、覚悟を記したものである。彼はこの社訓への想いを社報で次のように述べている。

健康第一

健康であるためには、日常余程の忍耐力と自制が必要であります。例え百億の富があっても不健康では愉快な一生を送ることができません。健康であってこそ初めて人生の幸福が生まれる訳であります。平素自分の身体の特質をよく弁えて健康の維持に努めましょう。

和合一致

融和努力が必要なことは、家庭はもとより、会社にしても国の政治でも同様であって、人と人の集団生活において双方の歩み寄りのない社会に繫栄と幸福が無いことは当然であります。

責任遂行

皆さんが自分の担当している仕事に無責任な放任的な仕事ぶりをしたら、いったいどうなるのでしょう。すなわち転落して社会に落伍することは明白であります。私は会社の全員が、会社の繁栄と皆さん

の幸福を蝕むしばむような勤務態度は絶対にないことを確信しておりますが、結果においてマイナスになることもあるでしょうから、お互いに十分注意いたしたいと思います。

得意先奉仕

会社が存立できるのは需要家であるお得意先のお陰でありますから、メーカーとしてお得意先の立場をよく考え、応接には親切を旨とし、良質安価な製品を提供することに努力しなければなりません。

生活安定

幸福な生活は皆さんの切なる願望であると存じます。これを実現するためには会社の経営が安定しなければなりません。まず会社が、どんな景気の変動に遭っても、安定した経営ができるように平素から心がけることが必要であります。会社の経営安定は全員の生活安定につながっているが、個々の生活安定のためにそれぞれ浪費を慎み、不時に備えて出来るだけ貯蓄するように考えて欲しいと思います。

(以上、一部省略および修正)

相臺宗次郎は、この五則の中の「得意先奉仕」へ特に重きを置いていた。のちに「メーカーとは営利会社であり、優秀なものを作って、それをお得意先に日新のルーフィングやタイルは立派な製品だといって喜んで使っていただかなければならない。そうなってはじめて日新工業がルーフィングやタイルのメーカーとして成り立っていく」とし、「会社の製品を使っていただくには、まずお得意先に可愛がられなければいけない。常にお得意先の利益を考え、誠心誠意奉仕することを考えなければならない」と述べている。

| ||||

| 1892年 | 和歌山県中津市に生まれる | |||

| 1923年 | 警視総監賞受賞 | |||

| 1924年 | 父の亡きあとを継いで相臺商店の主人となる | |||

| 1938年 | 埼玉県川口市に製紙工場を建設 | |||

| 1943年 | 商工省の企業整備令により佐久間工業などと合併、取締役副社長に就任 | |||

| 1958年 | 代表取締役社長就任 | |||

| 1965年 | 代表取締役会長就任、紺綬褒章受章 | |||

| 1973年 | 従五位勲四等瑞宝章受章 | |||

| 1973年 | 81歳で逝去 | |||

2.創業者・佐久間栄吉の逝去と1950年代後半の日新工業

1950年代後半の日新工業を知る手掛かりとして、1958年(昭和33年)に作成された英文の会社案内が残っている。それによると、月間の生産能力は、アスファルトルーフィングが50,000巻(1950年の1.7倍)、アスファルトフェルトが70,000巻(同3.5倍)、砂付きルーフィングが35,000巻(同3.5倍)、タールフェルトが30,000巻(同1.5倍)との記載があり、1950年(昭和25年)と比較して大幅に生産能力が向上しているのが分かる。工場の敷地面積も東京第一工場は16,308㎡(175,544 sq.ft.)、東京第二工場は11,354㎡(122,215sq.ft.)、山形工場は13,031㎡(140,264 sq.ft.)という規模になっていた。

この頃から日新工業はシーリング材の販売を始めている。

日本におけるシーリング材の歴史は、1952年(昭和27年)頃にアメリカからの輸入品「バルカテックス」が使用されたのが始まりとされる。日新工業が油性コーキング(シーリング)の製造を始めたのが1959年(昭和34年)であり、「マルエスコーキング」の商品名で販売を開始した。1963年(昭和38年)には自動車用のテープ状シーリング材「テープコーキング」を発売した。その後、シーリング材は、油性から弾性シーリング材へと移行していく。

日新工業はポリサルファイド系弾性シーリング材の研究開発を進め、「ハイシール」として製品化したが、販売までには至らなかった。1また、空港の滑走路などのコンクリート目地材として、加熱注入型製品「アルプロート」を1958年(昭和33年)に発売した。

一方、同時期に防水層の性能を向上させようとする技術陣の努力も続いていた。その成果の一つが、ビニロン繊維の織布を用いた「ビニロンルーフィング」と「ビニロン砂付ルーフィング」である。この2つの名称は、「メルタンルーフィング」、「メルタンキャップシート」と併用されていたようである。ビニロン砂付ルーフィング(メルタンキャップシート)は、東京都中央区晴海に落成した東京国際見本市会場(通称:晴海国際貿易センター)に使用された。その後、メルタンはゴムアスファルトを使用した製品の商標として統一され、現在も使用されている。

また、アメリカの防水事情を調べるために、副社長の土橋隆、東京工場長の相臺淳吉を含めた3人が、1961年(昭和36年)7月から約1ヵ月にわたり、アメリカの防水メーカーの視察旅行へ行っている。相臺淳吉が残したルーフィング原紙工場を見学した時のメモを見ると、その興奮ぶりがうかがえ、社報で詳細な記録を発表している。

日新工業が成長していく中、1962年(昭和37年)、防水に人生を捧げ、日新工業の発展を誰よりも喜び、礎を築いてきた創業者の佐久間栄吉が83歳の天寿を全うする。特旨により、従五位勲四等瑞宝章が授与された。葬儀には社員・業界関係者はもとより、多くの弔問客が参列し、その高潔な人柄を惜しまれながら、その生涯を終えた。

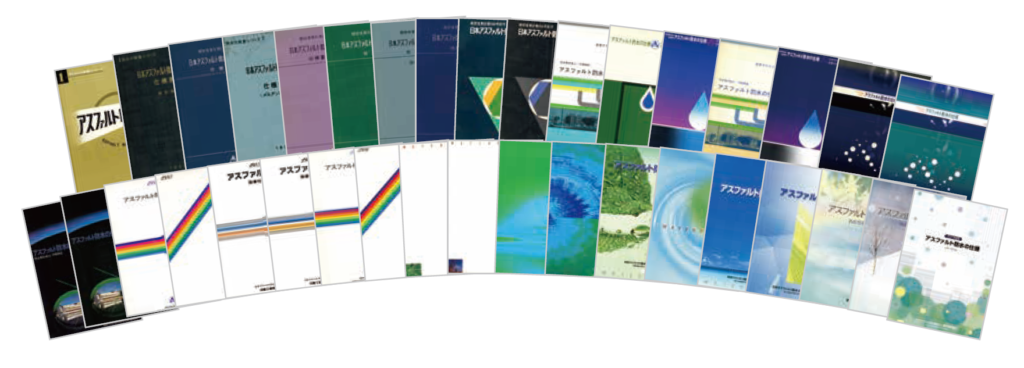

3.日本アスファルト防水工業協同組合の設立

1959年(昭和34年)、日新工業の防水工事製品を取り扱う特約店の施工会社25社と「日本アスファルト防水工業会」を設立、初代会長に髙山武雄氏が就任した。同時に同工業会は日本で初となる、アスファルト防水特定の仕様書を発刊した。当時から「材料と施工」の技術力と志の高さがうかがわれるもので、仕様書には「ビニロンルーフィング」(40㎏)と「ビニロン砂付ルーフィング」(40㎏)が掲載されている。

その後、日本アスファルト防水工業会は、1963年(昭和38年)に発展的解消し、同年6月17日、施工会社39社が結集して、中小企業等協同組合法にもとづいた「日本アスファルト防水工業協同組合」が発足した。初代理事長には日新工業設立時から取締役を務め、のちに独立し、日新工材株式会社を設立していた井場績氏が就任する。設立と同時に関東支部、関西支部、九州支部が設置され、日新工業の防水材料を施工する業者の大規模な全国組織へと成長、のちに「日本アス」という愛称で広く建築業界に普及し、日新工業と共存共栄していく。組合発足の翌年には寒冷地仕様を発売するなど、その先進性が垣間見える。

その後、1973年(昭和48年)に中部支部13社、1981年(昭和56年)に北海道支部12社が加わり5支部体制となった。2023年(令和5年)現在、会員会社は出先組合員を含め130社を超えるまで増加している。1974年(昭和49年)には、現在の「日本アスだより」が創刊された。2

ちなみに、1962年(昭和37年)に東北地区の屋根下葺材販売店による「みちのくマルエス会」「みちのく南マルエス会」が発足したという記録があるが、記録自体がほとんど残っておらず、詳細はよく分かっていない。

4.ネオプレン・ハイパロンゴム系塗膜防水工法「NS防水」の開発

1963年(昭和38年)、ネオプレン(クロロプレン)ゴム系塗膜防水工法「NS防水」を発売した。これは日本における塗膜防水の先駆的な防水工法であった。本格的なウレタンゴム系塗膜防水の開発が1966年(昭和41年)頃とされているので、それ以前から手がけていたことになる。NS防水は、アメリカ・デュポン社が1932年(昭和7年)に世界で初めて開発したネオプレンと、1951年(昭和26年)に開発されたハイパロンを組み合わせた塗膜防水である。日新工業は1962年(昭和37年)、デュポン社と昭和電工株式会社(現在の株式会社レゾナック・ホールディングス)の合弁会社であった昭和ネオプレン株式会社からの技術導入により、翌年から発売を開始した。当初の製品はチョーキング現象(白亜化)が発生したが、数年後、白色塗料に用いていた酸化チタンのグレード選定を見直すことで解決させた。

0.8㎜厚の塗膜防水ということで官公庁物件に採用されたのを機に、次第に一般にも普及していった。NS防水に使用された製品は「NSパール」で、ネオプレン系が「NSパールBR」と「NSパールBB」、ハイパロン系が「NSパールF」であった。工程が10工程と多く、施工性に課題はあったが、次第に建築防水から土木防水に応用されるなど、用途が多岐にわたっている。時期ははっきりしないものの、土木橋梁床版防水工法として「NSパール工法」が上市された。NSパール工法はネオプレンを使用して、「NSパールKG」という製品名で現在も販売されている。

さて、NS防水は、日本電信電話公社(現在の日本電信電話株式会社、通称:NTT)の電話局に多く採用された。日本電信電話公社は、逓信省、電気通信省と官営で行われてきた電信電話事業を引継ぎ、1952年(昭和27年)に発足した。この頃の日本は戦後復興の途中にあり、設備は荒廃しており、技術も海外に遅れをとっていた。中でも、当時の市外通話は交換手が手動で通話先につなぐシステムであり、交換手に「特急」でつなぐよう頼んでも、1〜2時間待ちという状況であったことから「すぐにつながる電話」、いわゆる「自動即時化」が進められることになった。これにより、全国各地に交換機を設置する電話局が必要となり、小規模な標準無駐在局舎(ALC局舎)が昭和40年代から1,200棟建設された。当初は鉄骨造で屋根はシート防水、壁はALCパネルの上に塗装といった仕様であった。屋根や壁からの漏水対策の依頼が殺到したことから、無人の交換局を中心に屋根にはアスファルト防水、壁にはNS防水を施工することになった。

さらにNS防水は、形を変えて鉄部の防錆や建物躯体の保護にも用いられるようになった。1966年(昭和41年)に竣工したパレスサイドビルディングには、地下に新聞社の輪転機があり、シャワーの水で絶えず洗浄していたことから、NS防水が用いられた。

そのほかにも、鉄部の防錆を重視した日本電信電話公社に「耐塩防錆特殊塗料」の認定資材としてNS防水が採用され、箱根の中継施設や鉄塔などに用いられた。

また、日本国有鉄道(現在のJRグループ)では、大船駅の橋上駅舎や秋葉原駅の跨線橋などに用いられたのをはじめ、信越線(高崎─長野間)、小海線(小諸─小淵沢間)の電化工事による信号所にも、NS防水が用いられた。

5.山形工場の焼失と復興

世の中の高度経済成長の波に乗り、日新工業も順調に発展を遂げていく中、1964年(昭和39年)の夏、山形工場が全焼するという大惨事に見舞われる。工場の叩解(紙の原料精製)部から出た火の手は、瞬く間に燃え広がり、工場は灰燼に帰した。この大惨事によって関東近県への工場移転を検討したが、当時の山形市長であった大久保傳蔵氏をはじめとする山形市当局から「市として日新工業を他の県に移転させるわけにはいかない、ぜひとも山形の地に残してほしい」という強い要請があり、加えて多くの市民からの多大な援助を受けたことから、現在の山形市南みなみ館だてに再建移転し、1965年(昭和40年)に落成した。3これは相臺宗次郎をはじめとする日新工業と地元山形との深い協調の賜物であったといえる。4落成式には当時の山形県知事の安孫子藤吉氏、山形市長の大久保傳蔵氏などを招き、盛大に執り行われた。

現在の山形工場の地にはかつて火葬場があったとされていたことから、相臺宗次郎はこの地の土を集めて工場内に地蔵尊を建立した。その後、地域の方も招いて、毎年例祭を執り行っている。山形地蔵尊は日新工業と地元との親睦の証として、今も微笑みを絶やさない。この一連の山形工場建設において建設副委員長として主導的な役割を担ったのが、のちに社長に就任する相臺淳吉であった。

相臺宗次郎は工場のあった山形県山形市をはじめ、生まれ故郷の和歌山県中津 村(現在の日高川町)を支援し続けていた。1964年(昭和39年)には、山形市の産業経済の向上に寄与したとして、公益財団法人三浦新七博士記念会から三浦記念賞を授与されている。また中津村では教育の振興に努め、母校の小学校校舎の再建を支援したほか、彼の寄付を元に「中津村育英奨学基金」が創設されたことで、名誉村民となっている。5

6.日本初の絶縁用ルーフィングの発売

1964年(昭和39年)、日新工業は日本で初めて特殊絶縁工法用ルーフィング「ピロフェルト」を発売する。これはアスファルトフェルトに絶縁層を設けることで、コンクリートに発生したクラックの挙動で防水層が破断するのを防ぐための製品であった。それまで絶縁工法を用いる場合はアスファルトの点張りが主流であり、施工者自身の力量によって効果にバラツキが生じていた。ピロフェルトの登場により施工品質のバラツキが軽減されて、防水層の耐久年数は大きく伸び、漏水事故が飛躍的に改善された。このピロフェルトが、絶縁用のルーフィングである「穴あきルーフィング」よりも先に発売されていたことは興味深い。1968年(昭和43年)にピロフェルトを熱工法の最下層に用いた絶縁工法で特許を取得している。

7.第3代社長に土橋隆が就任

1964年(昭和39年)、アジア地域で初めて開催された東京オリンピックによって、日本に空前の建設ブームが起こる。オリンピックの活況著しい翌1965年(昭和40年)、相臺宗次郎は社長から会長となり、第3代社長には土橋隆が就任した。

土橋隆は1907年(明治40年)に鹿児島県鹿児島市で生まれている。1933年(昭和8年)、東京帝国大学経済学部を卒業したのち、佐久間パブコ工業株式会社に入社する。主に営業畑で佐久間栄吉を支え続け、1943年(昭和18年)の日新工業設立時には専務取締役に就く。その後、取締役副社長を経て、58歳

で代表取締役社長に就任している。のちに土橋は通商産業省(現在の経済産業省)貿易会議専門委員をはじめ、発明協会東京支部理事、足立区法人会副会長などの公職にも従事していくことになる。61967年(昭和42年)11月には、科学技術の進歩、産業の発展、開発による都民生活の向上に貢献した功績により、東京都科学技術関係功労者として東京都知事賞を受賞した。

| ||||

| 1907年 | 鹿児島県鹿児島市に生まれる | |||

| 1933年 | 東京帝国大学経済学部卒業、佐久間工業入社 | |||

| 1943年 | 戦時企業整備令により、関連5社合併日新工業取締役就任、同年10月専務取締役就任 | |||

| 1948年 | 紺綬褒章受章 | |||

| 1958年 | 取締役副社長就任 | |||

| 1965年 | 代表取締役社長就任 | |||

| 1967年 | 東京都知事表彰 | |||

| 1972年 | 藍綬褒章受章 | |||

| 1985年 | 代表取締役会長就任、勲四等旭日小綬章受章 | |||

| 1985年 | 78歳で逝去 | |||

土橋隆が社長に就任した早々の翌1966年(昭和41年)、銚子市漁業協同組合の卸売市場でネオプレンゴム系塗膜防水「NS防水」の施工が本格的に始まり、同年には加硫ゴム系シート防水「NPシート」の取り扱いを開始した。1969年(昭和44年)にはコーキング、ビニエスタイルのJIS認定工場となった。東京工場にあった円まる網あみ式抄紙機1基が山形工場に移設され、抄造3号機として稼働を始めたのは1967年(昭和42年)2月のことである。1968年(昭和43年)にはカナダから住宅用屋根葺材アスファルトシングル「BPシングル」の輸入販売を開始している。アスファルトシングルとは、カラーリングした玄武岩を表面に散布した屋根材で、欧米では古くから用いられており、瓦などに比べて極めて軽いのが大きな特徴である。日新工業には、1956年(昭和31年)に米軍向けとしてアスファルトシングルを製造した記録が残っており、1958年(昭和33年)の英文のカタログにも記載があるが、アスファルトシングルの販売を本格的に始めたのは、BPシングルの発売からと見られる。アスファルトシングルは特に関西方面で好評を博し、のちに埼玉工場で内製化していくことになる。

8.埼玉工場の建設とゴムアスファルト系塗膜防水材「プレノテクト」の誕生

1967年(昭和42年)、綾瀬工場(東京第一工場)が東京都下水道局に接収されたことにより、埼玉県春日部市へ生産拠点の移転が進められることになった。この背景には、当時の東京第一工場では需要に対して生産が追い付いていない状況であったことと、住宅街に非常に近接していたため増設が難しかったことが挙げられる。新しく「埼玉工場」と名付けられた新工場の建設委員長には、常務取締役生産部長であった相臺淳吉が就任し、急ピッチで工事が進められた。1969年(昭和44年)に新工場が完成し、東京第一工場のルーフィング製造は埼玉工場に移管されることとなった。竣工式には足立区長の岡崎十止雄氏、春日部市長の田中俊治氏をはじめ、多くの来賓を迎えて10月に開催された。

東京第一工場では、2ラインでルーフィングを製造していたようであるが、新しい埼玉工場では3ラインのルーフィング製造設備を新設し、1号機は屋根下葺材、2号機は防水工事用砂付ルーフィング、3号機は防水工事用ルーフィングの製造を開始した。製造能力は東京第一工場に比べて50%増加したと当時の社報日新に記載があるが、慢性的な供給不足のため、埼玉工場の2号機については竣工式の前に先行して稼働させたようである。また新工場によって、日新工業のルーフィング製造設備は近代化が図られることになった。1970年(昭和45年)3月、東京第一工場の閉所式が行われ、創業以来48年にわたって稼働してきた歴史に幕を下ろした。

のちに埼玉工場は1971年(昭和46年)に5号機、1977年(昭和52年)に7号機、1979年(昭和54年)には6号機を相次いで完成させ、埼玉工場は年間数百万本のルーフィングを製造できる能力を保有し、日新工業の主軸工場となっていく(注7)。同時に埼玉工場の敷地内には社宅も併設された。埼玉工場を建設した同年には、建設省(現在の国土交通省)の「建築工事共通仕様書(現在の公共建築工事標準仕様書)」に露出アスファルト防水工法が初めて仕様化されている。

1969年(昭和44年)、本社販売部門を分離独立して東京営業所を開設し、販売の強化に乗り出した。東京営業所は関東甲信越のほか、富山県、石川県を含め幅広い地域を担当し、ルーフィングや床材の販売を行う販売第一課、販売第二課、地元の設計事務所や組合員への営業を行う販売促進課、受発注などを行う業務課、東北駐在員を配置した。そんな中、創業者・佐久間栄吉の長男で、日新工業の取締役を務めていた佐久間惟一が交通事故で急逝し、社内は悲しみに包まれる。

翌1970年(昭和45年)にはNS防水をはじめ、多くの日新工業の防水材料が日本万国博覧会(通称:大阪万博)の関係工事に採用され、業界の話題となった。同年にはかねてから研究を続けていた防水施工技術、製品開発が形となって、ゴムアスファルト系塗膜防水である「プレノテクト」と絶縁用フェルトの「ピロフェルト」を改良した「ピロウエルド」を発売した。その後、多くの製品が市場に進出し、防水・建築業界で活躍したのであった。

そのような中で地下構造物や地下外壁などに向けて開発された瞬結吹付タイプの塗膜防水材が開発された。それが1970年(昭和45年)に発売された「プレノテクト」である。改質アスファルトエマルションの主剤を硬化剤とともに吹付け、主剤から瞬間的に水分を脱水させて改質アスファルト防水層を形成するこの製品は、1968年(昭和43年)から1969年(昭和44年)にかけて、西ドイツ(現在のドイツ)のメーカーから技術導入契約を結び、開発をスタートさせたものである。この製品を製造するため、東京工場にアスファルト乳剤製造設備を導入した。西ドイツではアスファルトに添加するラテックスがクロロプレンゴムであったが、試験を行ったところダレがひどかったため、SBRラテックスに変更し、発売に至った。この後に「プレノテクト工業会」が設立され、プレノテクトは八重洲地下駐車場や国会図書館新館等多くの地下外壁に採用された。さらに、台湾や韓国にも輸出され、高速道路やトンネルの改修工事に用いられている。

9.ストレッチルーフィングの誕生

この時代、アスファルト防水の耐久性をさらに向上させようとする動きが業界内で加速した。その一つが合成繊維不織布を芯材としたストレッチアスファルトルーフィングであった。

当初は芯材としてビニロン繊維100%であることが求められたことから、日新工業ではビニロン帆布を用いた「ビニロンルーフィング」を製造したが、製品の伸び率に課題が残った。このため、1968年(昭和43年)に乾式ビニロン不織布を用いた「ビニロンルーフィングSP」を発売するが、芯材の重量が他社よりも重くなり、課題を残したスタートとなった。そこで翌1969年(昭和44年)、山形工場において湿式ビニロン不織布を開発製造し、「SPビニロン」として新たに発売した。さらに1970年(昭和45年)、山形工場製の湿式ビニロン不織布にメッシュ張り合わせや、ポリエステル繊維の混合、バイン

ダーの含浸など芯材に変更を加えた「SPビニロン70」を発売した。

しかし、不織布にメッシュを張り合わせて加工したルーフィングは、寸法安定性試験後の変形が大きすぎること、メッシュにアスファルトが含浸しないことなどが大きな課題となった。この課題は、1977年(昭和52年)に制定が予定されていた日本工業規格(現在の日本産業規格)JIS A 6022「ストレッチアスファルトルーフィングフェルト」の制定委員会において、委員から指摘があったという。また「引張強度」と「伸び率」のどちらが防水層の耐疲労性に影響があるか、委員会で議論が白熱し、最終的に3%モジュラス、抗張積(引張強度×伸び率)が規格化されることでまとまったといわれている。

そこで日新工業では技術部と山形工場が中心となって、湿式合成繊維不織布の合成繊維長や繊維強度、配合を見直すことで、メッシュフリーを達成し、ついにJIS規格に適合したストレッチアスファルトルーフィング「SPビニロン70S」を1977年(昭和52年)に発売するに至った。多くの社員の努力と叡智によって作り出されたSPビニロン70Sは、合成繊維の配合比を変えながら、現在もロングセラー商品として、そしてアスファルト防水の信頼性を高めた製品として、販売を続けている。

この合成繊維不織布ルーフィングの登場と同時に、防水工事用アスファルトが整備された。防水工事用の高品質なアスファルトとして、1971年(昭和46年)にJIS A 6011「防水工事用アスファルト」が制定され(注8)、日新工業においても一般用の「マルエスコンパウンド3号」、寒冷地向けの「マルエスコンパウンド4号」を発売している。この防水工事用アスファルトは、SPビニロン70Sなどのストレッチアスファルトルーフィングにも用いられるようになった。

10.1960年代の日新工業

ここで余談ではあるが、この頃のエピソードをいくつか紹介しよう。

この時代までは、原料のストレートアスファルトは液体ではなく、ドラム缶に入った固体で納入されており、このドラム缶を鉞まさかり(注:薪割り用の斧)で二つに割ってアスファルトの溶融槽に投入していた。その後、1960年代に入り、アスファルト保存タンクを建設したことで、最初から高温で溶融させた液状のストレートアスファルトをローリー車で日新工業にも納入されることになった。ところが、ストレートアスファルトをローリー車で受け入れた際に配管が破裂し、アスファルトが事務所にまで飛び散るという惨事に見舞われた。ブローンアスファルトも紙袋で受け入れ、紙を剥がして溶かすという作業を行っていたが、現在ではストレートアスファルト、ブローンアスファルトともにローリー車で受け入れている。

また当時のルーフィング製造機においては、簡易な巻き取り機でしかロール状のルーフィングを巻き取れなかった。さらにルーフィングをカットする時は、現在使われているような高速のカッター設備がなかったため、草を刈る際に使用する鉄製の鎌を使っていた。そのため鎌でうまく切るにはそれなりのノウハウが必要であった。鎌は一定の本数をカットすると切れなくなるため、一日の製造が終わると使用済みの鎌が山のように積まれていたという。ルーフィング自動巻取装置がドイツから輸入され、東京工場に初めて据え付けられたのは1963年(昭和38年)のことである。

1950年代から1960年代は、エネルギーの主役が石炭から石油へと交代した「エネルギー革命」の時代であった。政府は、石炭と比べて安く安定的に供給でき、また利便性の高い石油を中心としたエネルギー政策に舵を切った。日新工業においてもボイラーの燃料が石炭から重油へと切り替わったのは、1960年代前半といわれている。石炭ボイラーを使っていた時代には、多くの作業員がボイラーに石炭を投入する作業に従事していた。しかし燃料が重油になったことで、この作業がなくなり、製造コストは大幅に下がったという。ボイラーの作業者のほとんどは他部署に異動となったが、のちに営業の敏腕社員として活躍し、管理職として大成した社員もいた。人生はわからないものである。

当時の日新工業の各工場には風呂が設けられていた。これは、作業中に付着した油やホコリまみれになった体を洗って、きれいになってから家に帰ってもらおうという福利厚生の一環であった。1950年代から1960年代にかけて、東京工場の風呂は午後7時になると、近隣の住民の方にも使っていただこうと、無料で開放していたとのことである。現在(2023年)も埼玉工場、山形工場で社員専用の温浴施設として利用されている。このほか、理髪所もかつて設けられ、2000年代まであった。仕事中に散髪でき、安価であったため、多くの社員が通っていたようである(ただし同じ髪型の社員ばかりになったという話もある)。

社報日新を見ると、社内ではさまざまな催しや同好会などの余暇活動が盛んに行われていた。本社や東京工場では囲碁会、釣友会が活発で、さらに論文大会や運動会も開催されていたようである。山形工場では、誕生日会や俳句会が行われていたと記録にある。1963年(昭和38年)には、日新工業設立20周年を記念して、従業員の長男・長女の初節句に雛人形や兜かぶとを贈呈する行事が始まった。この「初節句祝い」は60年経った現在でも続いている。

日新工業の埼玉工場、山形工場では、定年退職者会「交友会」が設けられている。山形工場の当時生産部長だった相臺淳吉の発案により「日新交友会」として1966年(昭和41年)に発足した。設立総

会には定年退職者33人が集まっており、現在も連綿と続いている。定年退職者会という名では「老い」を感じることから、会長の相臺宗次郎が「交友会」と命名したとのことである。のちに東京工場や埼玉工場にもこの交友会が発足している。

11.断熱材への取り組み

1968年(昭和43年)、ウレタンボードとアスファルト防水を一体化した外断熱防水工法を業界に先駆け仕様化した。

現在では、外断熱工法は広く普及しているが、日新工業は古くから省エネルギーおよび建物の耐久性向上に大きく貢献している。その先駆けとなった硬質ウレタンボードは「マルエスアキレスボード」から「シェーンボード」となるまでに紆余曲折を経て進化してきた。

1976年(昭和51年)に押出ポリスチレンボードをアスファルト防水層の上に敷設し、保護コンクリートを打設するUSD工法が仕様化された。また高い耐久性を有するフォームグラスに着目し、自社製造するため開発研究を行ったが、断念し購入品を製品化した。

1978年(昭和53年)の現本社社屋新築時の屋根防水には、フォームグラスが使用されており、現在でもその性能を維持しているが価格や熱伝導性能が他の断熱材に比べ競争力がなく、製造先が撤退したため、残念ながら販売中止となっている。その後、1980年(昭和55年)に制定された日本初の省エネルギー基準(旧省エネ基準)を契機に断熱材へ大きな注目が集まるようになった。

| 1962年 | 興国化学工業(現在のアキレス)が英国ICI社と技術提携し合弁会社アキレスフォームボードを設立 | |||

| 1966年 | 興国化学工業が国内初の硬質ウレタンボードの製造開始 | |||

| 1968年 | 発泡硬質ウレタンボード「マルエスアキレスボードFF」を販売開始 アキレスフォームボード社により、発泡硬質ウレタンボードの両面へ日新工業製のアスファルトフェルトを面材として製造し発売 | |||

| 1972年 | 日本ソフラン化工(東洋ゴムの子会社)社製ボードへ移行「マルエスボード」として販売開始 日本アスファルト防水工業協同組合 マルエスボード仕様化(保護、露出、砂利撒き) | |||

| 1976年 | 鐘淵化学工業(現在のカネカ)社製押出発泡スチレンボード「カネライトフォーム」を採用 「SKボード」として販売開始。後にBKボードへ名称を変更 | |||

| 1980年 | 「マルエスボード」面材をガラス繊維系不織布へ変更 ・露出・砂利撒き仕様:マルエスボードおよびフォームグラス ・保護仕様:BKボードおよびフォームグラス(USD工法) 日本初の省エネルギー基準(旧省エネ基準)制定 | |||

| 1985年 | 建築工事共通仕様書に保護断熱工法が登場 | |||

| 1990年 | 「マルエスボード」を自社製造品へ移行 | |||

| 1992年 | 「マルエスボード」の発泡ガスを炭酸ガスへ変更(ノンフロン化)し「シェーンボード」と名称変更 新省エネルギー基準制定 | |||

| 1999年 | 次世代省エネルギー基準制定 | |||

| 2002年 | 「BKボード」のノンフロン化に伴い「BKボードE」へ名称を変更 建築改修工事共通仕様書に露出断熱工法が登場 | |||

| 2010年 | 「シェーンボード」の大判「シェーンボードW」を販売開始 | |||

| 2013年 | 平成25年省エネルギー基準制定 | |||

| 2016年 | 平成28年省エネルギー基準制定 | |||

| 2018年 | 「シェーンボード」 次世代発泡ガスHFOへ変更 | |||

| 2019年 | 「シェーンボード」 JIS A 9521 認証 | |||

1978年(昭和53年)の現本社社屋新築時の屋根防水には、フォームグラスが使用されており、現在でもその性能を維持しているが価格や熱伝導性能が他の断熱材に比べ競争力がなく、製造先が撤退したため、残念ながら販売中止となっている。その後、1980年(昭和55年)に制定された日本初の省エネルギー基準(旧省エネ基準)を契機に断熱材へ大きな注目が集まるようになった。

脚注

- 日本において本格的にシーリング材が使用されたのは東京の渋谷駅近郊にあった「東急会館」といわれている。東急会館は、当時の高さ制限を超えた高さ42mのビルで、軽量化を図るためプレキャストコンクリート版が用いられ、この版の目地に輸入品のコーキングが用いられた。これを契機として国産化が進み、1961年(昭和36年)にはJIS A 5751「建築用油性コーキング材」が制定された(1995年廃止)。日新工業では前述の通り、1959年(昭和34年)に油性コーキングを発売開始したが、この当時すでに10数社が製造していたと記録にある。比較的簡易な製造設備で製造できるため、11年後の1970年(昭和45年)には全国130社以上が参入し、過当競争に陥っていた。日新工業も含め、アスファルト防水材料メーカーのシーリング材への取り組みは早かったものの、油性コーキングでは各社とも撤退し、現在は大手化学メーカーの弾性シーリング材が主流となっている。 ↩︎

- 当初「日アスだより」とされたが、業界に同名の企業があることから、のちに「日本アスだより」に名称が変更され、「日本アス」と呼ばれることになった。 ↩︎

- 山形工場の抄紙1号機のある建物の横には大きくそびえたつ「ハンノキ」(カバノキ科ハンノキ属)がある。これは山形工場の西側を流れる須川が、かつてこのハンノキまで蛇行していて、この木が船のつなぎ場であったといわれており、当時の山形市長・大久保傅蔵氏が「昔を偲ぶ文化財のようなものだから」といったことから、残されたといわれている。 ↩︎

- 山形工場の建設地は南館財産区に残っていた土地であり、当時の山形市長・大久保傳蔵氏のほか、山形市経済部長・斉藤栄氏、山形市農業委員会長・岡崎善吉氏、南館財産区長・小林安恵氏、副区長・阿部庄次郎氏の尽力により、1964年(昭和39年)8月16日の火災からわずか2ヵ月後の10月15日に工事着工したといわれている。また記録によれば浦和の閉鎖された製紙工場を買収して移転するという案もあったが、相臺宗次郎が山形に再建すると強く主張したとされる(岡崎善吉著「わが生涯の記その2 縁生の人々」より)。 ↩︎

- 相臺宗次郎は故郷の子供たちに向かって次のような言葉を残したとされる。

「学校の成績が良いからといって誇ってはいけない。また成績が悪いからといって悲観してはいけない。成績が良くても不真面目では、決して成功しない。人間は真面目さが最も必要である。社会とは複雑であり、一人では生きていけない。社会人になったら、人に愛されることが必要だ。社会は真面目な人間を待っているし、また必要としている。皆さん、愛される真面目な人になってください。」(「風雪に耐えて 相臺宗次郎翁の歩み」(日新工業株式会社山形工場有志会編纂)より 一部加筆) 高津尾小学校には彼を称えた顕彰碑(頌徳碑)が建てられた。 ↩︎ - 土橋隆と山下直衛は1933年(昭和8年)に佐久間パブコ工業に入社しているが、採用面接において、当時の外国人役員から英語で質問を受けた。それに対し、山下は英語で答え、土橋はドイツ語で答えたという逸話が残っている。 ↩︎