第5章 創造と奉仕の精神

1972年~1992年

1.相臺宗次郎の逝去と「日新防水技術者養成所」「日新工業建築設計競技」の開始

1972年(昭和47年)に、土橋隆が長年の功労によって藍綬褒章を受章する。しかしこのニュースで歓喜に沸いたのもつかの間、1973年(昭和48年)、日新工業株式会社の草創を築いた会長の相臺宗次郎が脳溢血で倒れ急逝、81年にわたる波乱万丈な生涯を閉じた。この年は日新工業創立30周年の佳節であり、相臺宗次郎の偉業を偲びつつ盛大な式典が挙行された。

土橋隆がこの時代に行った業績について、二つを挙げるべきであろう。一つ目は「日新防水技術者養成所」、二つ目は「日新工業建築設計競技」の設立である。

防水技術者養成所は、1973年(昭和48年)に防水施工の技術向上と、新たな施工管理者の育成を目指して開設された。大学教授や建設会社の技術者などを講師として招き、数多くの卒業生を育てた。この養成所で学んだ卒業生たちは、今や防水業界を背負う人財に成長している。日新防水技術者養成所は、その後1997年(平成9年)「日本アス・日新防水技術者養成校」に発展、東京都知事から職業訓練校として認可されている。一方、日新工業建築設計競技は、土橋隆の発案により建築業界への感謝と、これからの建築を担う若手建築家への防水材料や施工技術の向上と理解を促進することを目的として設立されたアイデアコンペである。のちに文化勲章を受章する芦原義信氏を審査委員長とする著名建築家を審査員に招聘し、1974年(昭和49年)に第1回が開催された。

日新工業建築設計競技は「水コン」または「水コンペ」という愛称で親しまれ、日本の建築業界を代表するアイデアコンペの一つにまで成長し、2023年(令和5年)に50回目を迎えた。このアイデアコンペからは、日本のみならず、世界で活躍する多くの建築家を輩出している。

1970年代は現在のように企業の文化活動は盛んではなく、社会貢献という考えも根づいていなかったが、土橋隆の先見性によって、日新工業はいち早く防水技術者育成やアイデアコンペなどの文化活動を行っていたのである。

この頃のエピソードとして、実に興味深い記録が残っている。

1972年(昭和47年)、日新工業は定款の一部を変更している。その変更部分の一つが「日新工業の存立期間を30年とする」という一文である。当時、企業の寿命は一般的に30年と考えられていた影響か、もしくは合併した設立当初は、いずれ再び5社に分社化しようとしていたのか、その理由は定かではない。後日この定款は変更され、日新工業の永続を定めたことはいうまでもないが、設立して80年経った現在も日新工業が隆々と発展していることに、先人たちは何を思うだろうか。

第一次オイルショックに世間が揺れていた1973年(昭和48年)、工場を北海道に建設する案が持ち上がり、1974年(昭和49年)にルーフィング工場を三笠市に新設した。同年に加硫ゴム系シート防水「NPシート2号」を発売し、その2年後、1976年(昭和51年)には仙台出張所を開設し、東北地域に向けた安定的な営業活動を開始した。

話は前後するが、1972年(昭和47年)頃、NS防水のハイパロンゴムを用いた「スーパールーフィング」を発売した。これは自社で製造を開始したハイパロンゴムシートにフェルト紙を裏当て(バッキング)した製品で、NS防水の工程の多さを補うものであった。1975年(昭和50年)頃から「パロンシート」と名称を変え、販売数量が増えたものの、技術的な理由で1987年(昭和62年)頃に製造を中止している。

2.粘着層付改質アスファルトルーフィングの発売

この時代の欠かすことができない製品として、1978年(昭和53年)に発売した建築用防水材、および土木用防水材の「カスタムシートシリーズ」がある。このカスタムシートシリーズを通じて、土木防水へ力を注ぐことになるのだが、特徴的なことはこのシリーズから日新工業として初めて粘着層を設けた点にある。

社内における粘着層付ルーフィングの研究開発は、1972年(昭和47年)頃から始められた。その頃、帝都高速度交通営団(現在の東京地下鉄株式会社、通称:東京メトロ)において、地下鉄の防水を冷工法で行うため、特殊アスファルト加工した厚さ3㎜以上とする冷工防水シート規格の案が検討されていた。

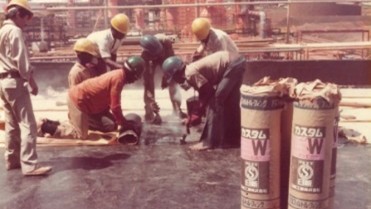

そこで開発されたのが、日新工業における土木用防水材の中枢ともいうべき製品「カスタムPA」である。カスタムPAは地下鉄や共同溝、立体交差などの土木構造物や建築地下外壁といった地下防水向けに開発された片面粘着層付改質アスファルトルーフィングシートである。合成繊維不織布に改質アスファルトを含浸被覆し、シート裏面に粘着層を設けているため、常温での施工ができるほか、先やり防水工法・後やり防水工法にも対応が可能といったものである。カスタムPAは、同時期に開発された両面粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの「カスタムPW」とともに、1979年(昭和54年)に地下鉄8号線(現在の東京メトロ有楽町線)に採用されて以来、現在でも地下防水の代名詞として数々の施工実績を重ねている。

3.海外事業の成長と拡大

日本が世界に向けて進出していくのに合わせて、日新工業も国内市場のみならず中国、韓国、東南アジア、中近東などへ輸出実績を伸ばしていった。1970年代後半から、日本貿易振興会(現在の日本貿易振興機構、通称:JETRO)による開発途上国への国際協力が盛んになると、それに合わせて海外に進出した日系の建設会社から、代理店や商社を通じて防水材料の販売や施工指導の依頼が増えてきた。そこで日新工業は、建材商社を通じて東南アジアの市場調査を実施し、シンガポールの現地企業である「Chin Leong PaintChemical社」(現在のCLPインターナショナル)と契約し、マレーシアやインドネシアも含めて、3ヵ国の防水工事を積極的に受注するようになった。

その際に重要なポイントとなったのは、Chin Leong Paint Chemical社の防水技術者を日本に招き、日本の防水施工方法を教育したことにあった。この技術者育成によって日本と同じような施工ができるようになり、清水建設株式会社や鹿島建設株式会社、株式会社大林組、株式会社竹中工務店をはじめとする現地の日系の建設会社から大きな信頼を得て、良好な関係を構築することができた。

シンガポールでは、1981年(昭和56年)に開業したチャンギ国際空港・ターミナル1の建設が始まるなど、建設ラッシュによって大型物件の計画が目白押しとなった。そして、丹下健三氏が設計した当時の東南アジアでは最も高いビルであったOUBセンター(現在のワン・ラッフルズ・プレイス)をはじめ、シンガポール高島屋などの商業ビル、また地下鉄の防水工事などをChin Leong Paint Chemical社とともに請け負った。同社とは現在も密接な取引関係にあり、世代を超えた経営者同士による家族ぐるみの深い関係が続いている。

一方、シンガポール以外の国に向けても、製品販売や施工指導を目的に日新工業は多くの社員を派遣した。海外での施工指導の場合、日本と違って施工工具が充実していないことが多かったため、臨機応変な対応が求められた。派遣期間が数週間にわたることも少なくなかったという。

この時代、世界各国の大型プロジェクトにおいて、日新工業の製品が多く使われた。例を挙げると、イラクにおける三菱商事株式会社と清水建設によるバグダッドの街づくりプロジェクト「イラクハイライズ」、サウジアラビアではリヤドの火力発電所、バングラデシュのダッカでは清水建設による国際ホテル、インドネシアでは大成建設株式会社による「ボゴール農科大学」の校舎、ジャカルタの大型ツインタワーは株式会社熊谷組、リビアではミスラタの製鉄所、ボリビアではサンタクルスの病院、ナイジェリアではカドゥナの石油化学コンビナート、スリランカの「ヒルトンホテル」などがある。バブル崩壊により、これらの多くの地域において日系建設会社の撤退が相次いだため、日新工業も行動をともにすることになったが、東南アジア諸国では引き続き、CLPインターナショナルを中心に多くのビルの防水を手がけている。

4.現社屋の落成、試行錯誤の商品開発

1978年(昭和53年)には、東京都足立区千住東に地上4階建て鉄筋コンクリート造の本社社屋が落成し、落成披露パーティーをパレスホテルで開催した。この年を前後して、数多くの新製品が生まれ、市場の要求に応えるだけなく、新たな需要も創出していく。

日新工業が苦労した防水工法がいくつかある。それが「プレノコートDX工法」と「ユータム工法」であった。

プレノコートDX工法は1978年(昭和53年)に発売した工法で、アスファルト乳剤と合成ゴムラテックスを主原料として、無火気、無溶剤の材料を、常温で施工する反応硬化型の本格的なゴムアスファルト系塗膜防水工法であった。これは、もともと1970年代前半に新幹線が直結軌道を用いる計画があり1、その直結軌道用に開発を進めていた「NRゾール」と呼ばれるカチオン系アスファルト乳剤が原点である。最終的な試験施工の結果、硬化時間の問題で製品化には至らなかったが、そのアスファルト乳剤を応用して製品化されたのがプレノコートDX工法であった。アスファルト乳剤、ラテックス、セメントの3種類の材料を現場で撹拌し、それを補強用不織布へ含浸させながら塗布する工法である。施工は手塗りで、保護と露出の二つの工法があり、屋上の新築・改修工事や室内、地下室でも使用が可能であった。しかしながら、低温時の伸び率に問題が生じ、露出防水で防水層表面に不具合が発生した際の対応に苦慮したため、残念ながらやがて姿を消すことになったのは非常に惜しまれる。だが、この時のノウハウはのちに「プレストシステム」「クリンアス工法」へと活かされることになった。

一方、ユータム工法は、1979年(昭和54年)、日新工業が日本で初めてアスファルトウレタン塗膜防水と改質アスファルトシートによる複合工法として発売した。防水工法としては大変優れたものであったが、アスファルトウレタンの特性上、トップコートが接着しないという欠点を克服できなかった。また「ユータムコート」の主原料であるPoly−bd(末端水酸基ポリブタジエンゴム)の価格が高騰したこともあり、その後、ウレタンに変更したが、今度はウレタンとアスファルトルーフィングとの接着性に苦悩することになった。さらに製品の改良を進め、「ニューユータム工法」などを経て、現在では「セピロンM工法」「メンテックス工法」として仕様化されている。

話は逸れるがこの時期、日新工業において合併当時の各会社によるグループ意識がなかった訳ではなく、また資金的にもやや厳しい状況であったようなので、少し触れておく。記録によると、1970年(昭和45年)、売上高の減少と山形工場の設備増設などの影響で運転資金が厳しくなり、東京第一工場の一部を売却した。1977年(昭和52年)には足立区曙町にあった東京第二工場も売却したことで、本社社屋の建設資金を捻出している。

さらに1979年(昭和54年)には、長年続けてきた塩化ビニル製床タイルの製造を中止し、床材事業からの撤退を図った。1956年(昭和31年)にスタートさせた床材事業は当初非常に高収益であったといわれている。しかし、少ない設備投資で生産が可能なため、多くの企業が参入し、一気に過当競争となった。このため採算面、品質面ともに厳しい状況となり、1965年(昭和40年)に二つあった工場を集約し、1967年(昭和42年)には塩化ビニル製床タイルの製造を日新化工から日新工業へ再び移管。さらに1977年(昭和52年)に東京から埼玉工場に設備を移転させて合理化を図ったものの、撤退という苦渋の決断をするに至ったのである。2この前後に、タイルの製造設備を活かし、土木用として用いられるコンクリート目地材「エラスタイト」を開発・製造している。これは工場内で発生するルーフィングの端材などをリサイクルした製品であり、40年以上経った今でも生産されているロングセラー製品となっている。

5.マルエス会の設立、そして埼玉工場がJIS許可工場へ

この頃、屋根下葺材の日新工業特約店が結集するという動きが見られる。

1976年(昭和51年)に北海道の日新工業特約店の屋根材商社17社が「北海道マルエス会」を結成した。同じ頃、関東地方にある日新工業特約店の屋根材商社が「東部シングル会」を、さらに関西地方における日新工業特約店の屋根材商社が「関西シングル会」を1982年(昭和57年)に結成した。東部シングル会は1989年(平成元年)に「東部マルエス会」として、関西シングル会は2010年(平成22年)に「関西マルエス会」として発展、発足している。各地のマルエス会は、いわば屋根材チームの日新工業応援団であり、貴重な財産である。そうした動きの中、1983年(昭和58年)に日新工業として初めてとなるゴムアスファルトを用いた屋根下葺材「ハウスルーフ2号」を発売した。3

1980年(昭和55年)には、耐塩性特殊防錆塗料「オーソレ」を発売した。これはネオプレン系塗膜防水「NS防水」を応用した工法である。その後、オリエンタル建設株式会社(現在のオリエンタル白石株式会社)と共同で「ONR工法」として、コンクリート橋梁の改修工事に使用され、実績を重ねた。

そして1984年(昭和59年)には、埼玉工場が防水業界で初めて日本工業規格(現在の日本産業規格 通称:JIS)許可工場(JIS A 6022「ストレッチアスファルトルーフィングフェルト」)に指定されるという快挙を成し遂げた。このことは日新工業の製品の品質の高さを、内外に向けてさらにアピールすることになった。

同じ年、アスファルト系下地処理材である「マルエスシーラー」を発売した。このマルエスシーラーは、主に改修工事向けに使用されることになるのだが、この製品の発売は防水の改修工事のニーズの高まりを物語るものといえよう。また翌1985年(昭和60年)には、厚さ3.5㎜の改質アスファルトルーフィング「カスタムシート」、寒冷地における新たな仕上材として、砕石をアスファルト乳剤で固めた「カチトール」砂利撒き工法を発売した。

6.第4代社長・相臺淳吉の就任と土橋隆の急逝

そのような中で1985年(昭和60年)、土橋隆が社長から会長に、第4代社長に相臺淳吉が就任した。だがこの年の11月、世代交代したばかりの土橋隆会長が78歳の生涯を閉じた。春の叙勲において、勲四等旭日小綬章を受章したばかりであった。晩年、変化する時代に対応していくためには、「常に問題意識を持ちつつ、積極的に進歩改良を積み重ね、相当に知恵と情報を交換しながら前進する以外になかろう」と説いていた。「創造と奉仕」の精神を説いた土橋隆の生涯は、防水技術の発展と時代に応える製品の開発という、新たな防水マーケティングの創造に命を注いだといってよい。何よりも、防水業界の地位向上に努めたことは特筆すべきところである。

土橋隆からバトンを受け継いだ相臺淳吉は、予測不可能で困難な事態に直面していくことになる。奇しくも社長に就任した1985年(昭和60年)は、プラザ合意により日本経済は急激な転換期を迎えることになった。建設業界においては収益性が低下し、ダンピング受注が増加した。防水業界においても多様化の時代を迎え、都市の環境が重要視されるようになり、防水に対する要求事項が増え始めた時代であった。

相臺淳吉は「日新工業を21世紀の防水リーディングカンパニーとして育てよう」と決意した。製造畑が長かった彼は、従来の工場設備を充実させることから着手し、生産シフトに万全を尽くした。また家族的な経営も目指した。

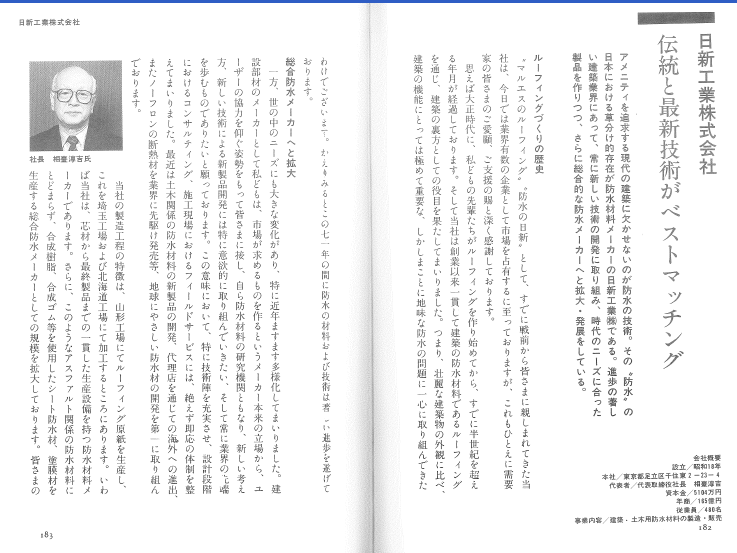

相臺淳吉は社長に就任して間もない1987年(昭和62年)、株式会社サイギン総合研究所(現在のりそな総合研究所株式会社)の会員向け機関誌「サリマネジメント」の中で、「市場が求めるものを作るというメーカー本来の立場から、ユーザーの協力を仰ぐ姿勢をもって皆さまに接し、自ら防水材料の研究機関ともなり、新しい考え方、新しい技術による新製品開発には特に意欲的に取り組んでいきたい、そして常に業界の先端を歩むものでありたい」と決意を述べている。

相臺淳吉は、1922年(大正11年)に相臺宗次郎の子として東京で生まれた。1943年(昭和18年)に専修大学専門部商科を卒業、学生時代は自動車部として箱根駅伝の応援にも参加したとのちに述べている。その頃は、1943年(昭和18年)10月21日、東京都四谷区(現在の新宿区の一部)の明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が実施されたように、若者が戦争に駆り出される時代であった。彼もまた陸軍に志願し、見習士官を経て、陸軍少尉で終戦を迎えている。戦後、父・相臺宗次郎が管理していた日新工業に入社し山形工場抄紙部へ配属、主に生産畑を歩み、1965年(昭和40年)取締役生産部長に就任。その後、常務取締役、専務取締役を経て、63歳で社長に就任する。

相臺淳吉の業績としては挙げられることは、1988年(昭和63年)の新しい改質アスファルトルーフィング製造専用ラインの導入、同年の屋根下葺材をカラーリングした「カラールーフィング」の発売、そして1990年(平成2年)の硬質ウレタンフォーム断熱材の製造開始であろう。

| ||||

| 1922年 | 東京に生まれる | |||

| 1943年 | 専修大学専門部商科卒業 | |||

| 1945年 | 日新工業入社 山形工場抄紙部勤務 | |||

| 1958年 | 山形工場長 | |||

| 1961年 | 東京工場長 | |||

| 1965年 | 取締役生産部長就任 | |||

| 1968年 | 常務取締役就任 | |||

| 1985年 | 代表取締役社長就任 | |||

| 1992年 | 科学技術庁長官賞受賞 | |||

| 1994年 | 日本建築学会賞受賞 | |||

| 1996年 | 黄綬褒章受章 | |||

| 1997年 | 代表取締役会長就任 | |||

| 2007年 | 85歳で逝去 | |||

7.埼玉工場新ラインの建設と改質アスファルト防水トーチ工法の登場

一つ目の新しい改質アスファルトルーフィングの製造専用ラインは、アメリカの機械メーカーから技術を導入し、日新工業が長年培ってきた設備技術と融合させたものである。これまでの日新工業の製造設備の常識を覆すものとなり、日新工業の生産技術は飛躍的に進化した。埼玉工場の“製造8号機”と通称されることになるこのラインは、のちに日新工業の成長を支える最も主要な基幹設備へと成長していく。

8号機が日新工業の基幹設備になった理由は、この前後に改質アスファルト防水トーチ工法「メルタン21防水工法」を開発、発売したことにある。トーチ工法とは、改質アスファルトシートの裏面をトーチバーナーで炙りながら、建築物の屋上や地下外壁に融着施工して、防水層を形成する工法である。この工法は1960年(昭和35年)頃、イタリアで初めて開発されたといわれており、その後スペイン、オランダなどで相次いで発売されてから、急速にヨーロッパ全域に普及し、メンブレン防水の主流を占めることとなった。改質アスファルト防水トーチ工法が高い評価を受けて成長した理由は、SBS(スチレン・ブタジエン・スチレンポリマー)やAPP(アタクチックポリプロピレン)などの優れたアスファルト改質材が登場したことで、高品質な改質アスファルトルーフィングの開発ができたことや、従来からあるアスファルト防水工法に比べて習得が容易な施工技術でも信頼性の高い防水層を得られることなどが挙げられる。

記録によれば、日新工業では1985年(昭和60年)にトーチ工法用ルーフィングを試作したとある。この時は5号機で製造され、芯材には合成繊維不織布スパンボンドを用い、両面にフィルムを貼付け、厚み3.5㎜で製造したとあった。

当時は、トーチ工法用製品はヨーロッパからの輸入が多く、そのほとんどがアスファルトをAPPで改質した製品であった。4しかし、ヨーロッパとは違い北海道から九州まで気候が異なる日本においては、APP系では特に寒冷地での施工において問題が多発することがあった。そこで日新工業が採用したのが、低温性に優れた改質材であるSBSゴムでアスファルトを改質する技術であった。

何度か工場での試作を経て1986年(昭和61年)、トーチ工法「メルタン21防水工法」の発売を開始した。これは、トーチ工法ルーフィングの国内製造としては初めてのことであった。ルーフィングは2種類。それが厚さ4㎜の保護工法用製品の「メルタン21」と、同じく厚さ4㎜の露出工法用製品の「メルタンキャップ21」である。両製品ともに、ルーフィングの裏側が当初はフィルムではなく、鉱物質粉粒を散布していた。しかし鉱物質粉粒、つまり砂では、バーナーで炙った時の融け具合が確認できないというデメリットがあった。

これが8号機を導入したことにより、1988年(昭和63年)にルーフィング裏面をバーナーで炙って融けやすい透明フィルムに変更することができたのである。その後、メルタンキャップ21は8号機で量産化され、1995年(平成7年)頃には表面の保護用砕石に不具合があったことから、フランス北部で採掘された扁平なスレートチップに変更して「メルタンキャップ21F」と名付けられ、現在も日新工業の主力製品の一つになっている。5

8.屋根下葺材「カラールーフィング」の発売とウレタン系断熱材の自社内製化

次に二つ目の屋根下葺材「カラールーフィング」の開発・発売に至るまでの経緯について説明しよう。

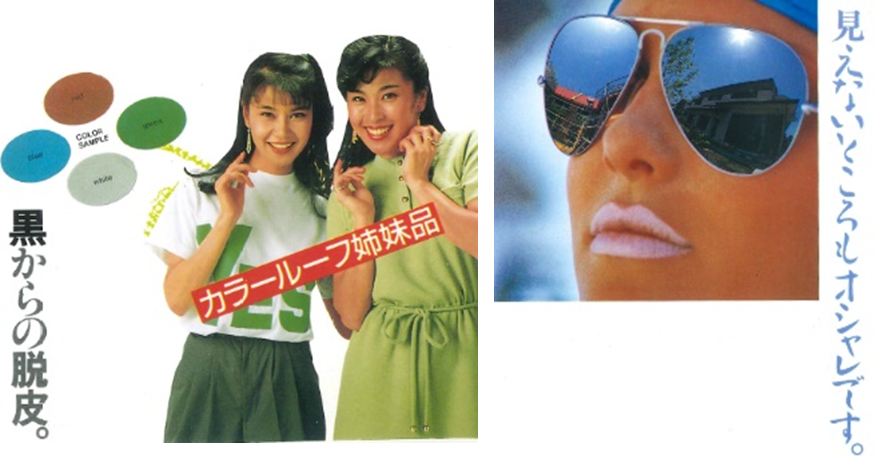

当時、屋根下葺材の表面の色は、アスファルトそのものの色である黒のみであった。屋根下葺材は施工後には屋根材の下に隠れてしまう。つまり、仕上材ではなかったことが、黒だけしかなかった要因の一つだった。黒は熱を吸収しやすいため、夏場になると下葺材に熱がこもってしまい、施工者は身体的な負担を強いられた。そこで当時の生産部長である相そう臺だい公きみ豊たか(のちの社長、現在の会長)が発案した「見えないところのオシャレ」というキャッチフレーズのもと、業界で初めてルーフィングの表面を彩色した「カラールーフィング」を発売する。製造ラインに印刷機を設置し、最適なインクの選定をした。「防水材は黒が常識だ」という社内の反対意見もあったが、説得を繰り返すことで理解を得て、販売にこぎつけた。カラールーフィングの発売によって、夏場における施工者の身体的な負担が軽減されたのはもちろんのこと、表面に散布した鉱こう物ぶつ質しつ粉ふん粒りゅう(珪けい砂しゃ)を塗料で固定させることにより滑り止めの役割を果たすという画期的な効果をもたらし、爆発的に売上げを伸ばしていった。現在、屋根下葺材といえば、カラーリングされた屋根下葺材が主流であるが、その発祥は日新工業なのである。6発売当初は赤、青、白、緑の4色だったが、のちに緑

へ統一されていく。

この頃、建築業界において防水が保護防水から露出防水へと変化する中、建物の断熱性能が重要視されてきた。そこで社長の相臺淳吉は、当時他社から受託供給していた硬質ウレタンフォーム断熱材「マルエスボード」を自社の製造に切り替え、山形工場で製造を開始した。マルエスボードはのちに「シェーンボード」と名を改め、山形工場の抄紙設備で製造した紙を表裏の面材に使用するという完全自社製造化を実現した。さらに1992年(平成4年)にはノンフロン化に成功している。

9.マスコットキャラクター「ミズ太郎」の誕生

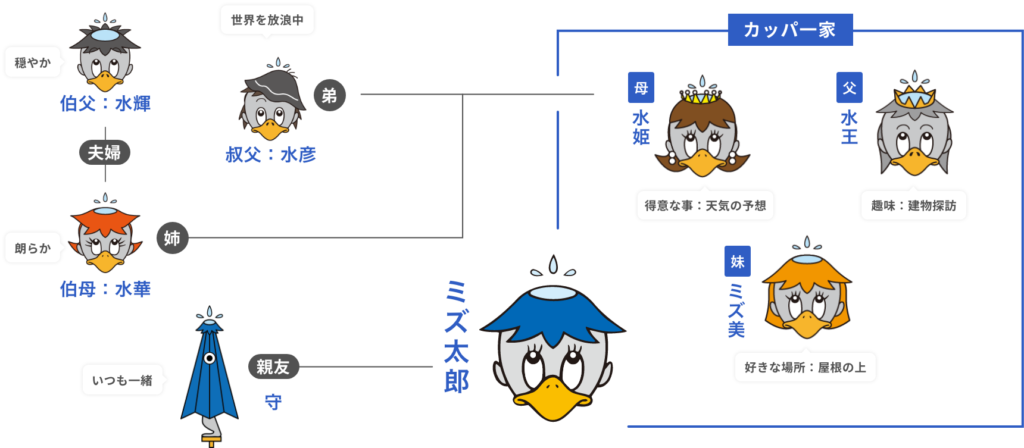

社内の士気向上を図るため、日新工業のブランディングにも積極的に取り組み始めた。その一つが社内公募で選出されたカッパのマスコットキャラクター「ミズ太郎」の誕生である。ミズ太郎のキャラクターをデザインしたのは、のちに社長に就任することになる相臺公豊である。カッパはきれいな水にしか生息しない精霊で、頭の上に載っている皿が乾くと元気がなくなるといわれている。日新工業も防水材料メーカーとして「水」とは切っても切れない関係であり、これからも防水業界に貢献していきたいという思いを込めて選出されたようである。

このミズ太郎のイラストは、製品の包装紙をはじめカタログ、広告に掲載されたのはもちろんのこと、Tシャツやぬいぐるみ、ネクタイピンなどのオリジナルグッズも 作された。現在もストラップなどを制作し、販促品としてお客様へ配布している。

1987年(昭和62年)には「マルエス不燃シングルSPシリーズ」を発売した。このマルエス不燃シングルは、特に都市部で多く用いられたが、2000年(平成12年)建設省告示1365号によりマルエスアスファルトシングルへ統合されていく。

10.ALC局舎屋根改修工法の開発

1990年代に発売した日新工業、日本電信電話株式会社(通称:NTT)、鐘淵化学工業株式会社(現在の株式会社カネカ)の3社で共同開発した「DD−SLOPE工法(DD−スロープ工法)」は、日新工業の歴史を語る上で忘れてはならない防水工法だろう。

DD−SLOPE工法は、第4節で記述したNTTの小規模標準無駐在局舎(ALC局舎)向けに開発された特許工法である。当時のALC局舎は2回目の改修時期を迎えていたが、屋根の勾配が小さいこと(およそ1/200)、工事中の漏水対策が必要であること、ALCパネルへの影響が懸念されることなどが課題であった。そこで開発されたDD−SLOPE工法は、既存防水層の上に勾配つき断熱材を敷き込み、改質アスファルト防水トーチ工法で防水を「かぶせ」改修する方法であった。

DD−SLOPE工法でALC局舎を陸屋根から勾配屋根に改修することで、高い排水性により防水層劣化の一因である「水溜まり」を解消することができた。また全面接着工法で既存防水層を活かす工法であるため、ALCパネルへの影響が少なく、工事中に漏水する危険性もなくなった。 この工法はALC局舎の屋根防水改修工法として、全国に導入され普及し、現在でも大きな工法の変更もなく採用され続けている。

11.1970年代から1990年代の日新工業

この時代、現在の日新工業に通ずる個性的な社員たちが活躍し始めていた。全員の名前を挙げることは難しいが、営業部門では長年常務取締役を務めた岩下忠作をはじめ、のちに専務取締役となる大河内徳夫と中野正朗、取締役を務めた片山幸則、永石満、星名伸一、古田伸行、藤範二彦、村瀬尚和、福田雅春、芳賀邦行、武田光生 、北村克己 、白石健次などとともに、のちに専務取締役となった若き日の菅野司の姿もあった。

生産部門では、常務取締役を務めた山田馨、専務取締役を務めた鈴木清治をはじめ、杉谷茂、宮子章、平出和夫 、会田重兵衛、永井明美、高瀬勲、鈴木康之などがいた。

技術部門では歴代の技術部長である宮本隆司 、茂呂昌男 、金子功、関原克章、古市光男 、そして土屋満幸、福田邦雄お、高橋一雄 、管理部門では西村栄一、井出礼儀 、長篠利幸などであった。

のちに独立し施工業者として名を馳せた者も多く輩出している。定年が55歳から60歳に延長されたのもちょうどこの頃、1990年(平成2年)のことである。

また70周年記念誌「NISSHIN the 70th Anniversary」によれば、1992年(平成4年)の各工場の敷地面積は、埼玉工場は55,297㎡、山形工場は47,084㎡、北海道工場は16,608㎡となっている。

福利厚生施設としては、1982年(昭和57年)には、埼玉工場にあった社宅を東京都足立区千住関屋町に移転させ、新たな社宅「関屋寮」が完成した。関屋寮は単身居住用が19室、世帯者居住用が11室あり、現在もそこで社員が生活を営んでいる。

また、千葉県勝浦市の外房に面した鵜うば原ら 海岸にあった民宿「八造どん」と契約し、1970年代前半から毎年夏になると、「海の家」をオープンしていた。経営するご家族の高齢化により惜しまれつつ閉鎖することになったが、1990年代後半まで続いた。民宿八造どんの敷地内には、日新工業専用の平屋の宿舎が作られ、多くの社員が家族連れで訪れて、毎年大いに賑わった。鵜原海岸の魅力は、広い砂浜のほか、鵜原理想郷という風光明媚な岩場があるだけではなく、漁師でもある八造どんのご主人が房総沖で釣ってきた新鮮な魚を刺身にしてくれたり、きっぷの良い女将さんが手料理を振る舞ってくれたりしたので、社員に大変人気があった。

海の家の閉鎖と前後して、栃木県日光市の鬼怒川温泉にリゾートマンションを購入したのが1992年(平成4年)のことであった。このリゾートマンション「スパックス鬼怒川」は、会員制リゾートホテルである「東急ハーヴェストクラブ鬼怒川」に隣接しており、同ホテルのレストランや温浴施設を利用することができる。こちらも好評であったため、のちにもう1室購入し、現在は2室を低価格の宿泊料で社員が利用できるようにしている。

1960年代以降、世間で会社の慰安旅行が活発に行われていたように、日新工業においても社員旅行があった。国内はもちろんのこと、1992年(平成4年)にはグアム、1996年、2006年にはハワイ、2013年には台湾を訪れている。

12.総合防水材料メーカーへの道すじ

さて、プラザ合意による急激な円高ドル安により、日本はバブル景気へと突入していく。日新工業も1986年(昭和61年)、山形工場で抄紙1号機を新設した。山形工場では、それまでルーフィング原紙用の抄紙機は1m幅の1号機と3号機であったが、新設の1号機に統一されることになった。新1号機は大手製紙会社から譲り受けた機械で、2m幅のいわゆる「2丁取り」ができたことから、生産量は大きく増加した。

1991年(平成3年)には山形工場で東北向けのルーフィングの製造を開始した。また日新工業としては初めてとなる片面粘着層付屋根下葺材「ハウスルーフ3号」も発売している。

同年さらなる営業拡張を図るため、東京都中央区日本橋久松町に日新中央ビルを建設し、営業本部を移転させた。そして1992年(平成4年)、相臺淳吉が科学技術庁長官賞を受賞する。同じ年、日新工業は佐久間建材工業所から数えて創業70周年を迎え、全国主要都市で祝賀会を挙行、さらに初めて海外での社員旅行としてグアム旅行を行った。日新工業は祝賀ムードに沸いた。

そして、新たな時代の始まりに向け、総合防水材料メーカーとしての道を切り拓いていくことになる。

脚注

- 直結軌道とは、木製の枕木やバラスト(砕石)の代わりにコンクリート製の道床を用いる工法として注目された。 ↩︎

- タイル事業撤退の際に、膨大な在庫を残したが、この在庫分は小菅刑務所と府中刑務所のタイル張り工事に用いられたようである。入所者が施工を行ったとのことで、日新工業の社員は何日も刑務所に入って施工指導を行ったという貴重な体験をした。 ↩︎

- ハウスルーフ1号も同時に発売されたが、これは寒冷地向けの防水工事アスファルトを用いて製造された屋根下葺材であった。 ↩︎

- 1985年(昭和60年)前後、スペインやイタリア、フランスの防水材料メーカーが、トーチ工法用ルーフィングで日本に進出しようとしていた。日新工業にもヨーロッパの企業数社から接触があったと、当時の技術部の社員は記憶している。 ↩︎

- 1986年(昭和61年)に日新工業が音頭を取って、日新工業、昭石化工株式会社、ARセンター(現在の株式会社エイ・アール・センター)の3社でポリマーアスファルトトーチ工法懇話会(PAT)を発足させた。1988年(昭和63年)にトーチ工法ルーフィング工業会(TRK)へ改組、初代会長には、日新工業の大河内徳夫(のちに専務取締役などを歴任)が就任した。 ↩︎

- 相臺公豊は大学で化学を学び、アスファルトをテーマに卒業研究している。入社後、イギリスのルーフィングメーカーを技術研究で訪問した際、同社がアスファルトの白色化に成功していることを知る。帰国後、自社でも白色化の研究を行ったものの断念。その代わりに表面にカラーコーティングすることを発案した。このカラールーフィングの発売は、夢の実現であったといえよう。 ↩︎