第6章 新たな時代の始まり

1993年~2009年

1.多彩な製品・工法の開発と発売

1993年(平成5年)、東京の最も著名な橋の一つである「レインボーブリッジ」のケーブ

ルに、日新工業株式会社の「NS防水」が採用されたことで、社内は活気づいていた。また、

この頃は、新製品、改良品の発売が相次いだ。

同じ年には改質アスファルト防水・粘着トーチ併用工法「カスタムEE工法」を発売している。

Economy(経済性)とEcology(環境)を兼ね備えたカスタムEE工法は、粘着層付の改質アスファ

ルトルーフィングを張り、その際接合(ジョイント)部分はトーチバーナーで融着することで水密

性を確保するという当時では画期的な特許工法であった。1995年(平成7年)、改質アスファルト防水機械的固定工法である「メカトップ」を業界に先駆けて発売している。

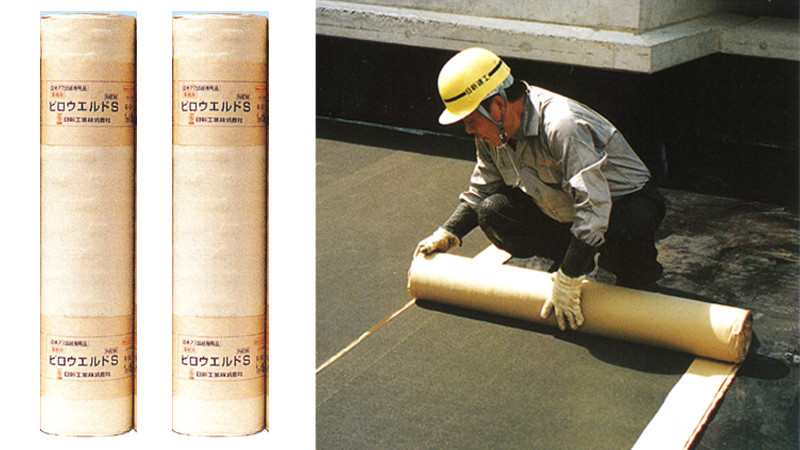

絶縁用ルーフィング「ピロウエルド」は、1994年(平成6年)に裏側へストライプ状の粘着層を施した「ピロウエルドⅡ」へと進化させて発売する。このピロウエルドⅡの登場によって、防水層の1層目の施工の際に使用する溶融アスファルトを省略することができるようになり、施工性が大幅に改善された。その後ピロウエルドⅡは1999年(平成11年)、合成繊維不織布の中でも強度と伸びがさらに向上したスパンボンドを用いた製品に改良され、「ピロウエルドS」となった。

屋根下葺材では、1999年(平成11年)に1.2㎜厚の片面粘着層付ルーフィングである「エスエスルーフィング」を発売している。片面粘着層付ルーフィングの高グレード品としてこの時期に1.5㎜厚ながら柔軟性の高い「カスタムベース」も発売されている。

そのほかにも1994年(平成6年)、ウレタンゴム系塗膜防水「セピロン防水」を発売した。翌1995年(平成7年)には、ゴム改質アスファルト系屋根下葺材として「スーパーカラー」、1998年(平成10年)には「スーパージェット」を発売している。開発された二つの屋根下葺材はラグ原紙の中に補強布を入れた製品で、従来のカラールーフィングと比較して破れにくいのが特徴であった。

これらの長年にわたる防水材料の開発と業界への貢献により、相臺淳吉は1996年(平成8年)に黄綬褒章を受章している。

2.全国リフレッシュ連合会の発足とISO9000シリーズの認証取得

同時期に、改修工事の防水施工業者団体を相次いで立ち上げた。やや遡るが、1986年(昭和61年)に関西防水リフレッシュ事業協同組合」が設立されてから、1994年(平成6年)に「北海道防水リフレッシュセンター」「東北防水リフレッシュセンター」「リフレッシュセンター中部」「中国防水リフレッシュセンター」「四国防水リフレッシュセンター」「九州・G8リフレッシュセンター」と続き、2000年(平成12年)には「関東防水リフレッシュ事業協同組合」、2003年(平成15年)に「リフレッシュセンター北陸」をそれぞれ設立した。そののち「全国防水リフレッシュ連合会」が発足している。

この時代は、品質に関する国際基準が世界的に普及し始めた時期であった。日新工業でも1995年(平成7年)に品質管理・品質保証の国際規格のISO9002を建材試験センターから認証を取得した。また、民間の建設技術の促進を図ることを目的として、1987年(昭和62年)にスタートした「民間開発建設技術・審査証明事業(建設大臣(現在の国土交通大臣)認定)」で、1999年(平成11年)に日本アスファルト防水工業協同組合の防水仕様である環境保全型アスファルト防水「ピロウエルド新熱工法」が技術審査証明を取得した。この認証取得によって、建設省(現在の国土交通省)の防水仕様と同等以上と認められ、公共施設物件でも仕様の置き換えが可能になった。

3.過当競争の激化と生産の過剰

1980年代後半から1991年頃まで続いた、いわゆるバブル経済の崩壊により、建設業界も次第に低迷していく中、日新工業は過剰な設備と人員を抱えることになった。これまで戸建住宅の壁に使用する防水材としてアスファルトフェルトが用いられてきたが、この頃から住宅の壁構造が湿式から乾式へと移行し始め、アスファルトフェルトの需要が減少していく。また同業他社との製品価格ダンピング競争は、採算を度外視した苛酷なものになり、経営をより圧迫していった。

そこで、かねてから事業展開していた段ボール中芯原紙事業の拡大など、事業の多角化によってこの危機を打開しようした。1995年(平成7年)、破綻した高崎市の豊和製紙株式会社から抄紙機を購入、多額の費用をかけて新抄紙5号機を山形工場に建設し、段ボール中芯原紙の生産を倍増させた。またルーフィング原紙を製造していた抄造1号機でも、中芯原紙を製造できるように原料精製部門、抄紙機の改造を行った。

しかし、採算の厳しかったこの中芯原紙の生産増強は、折からの経済不況による製紙業界の生産過剰によってもたらされた過当競争の影響によって、のちに経営の重しになった。一方で、埼玉工場の設備投資を抑えたため、古くから稼働しているルーフィング製造設備の老朽化が進み、生産効率が下がっていった。

さらに、1995年(平成7年)は山形工場の硬質ウレタンフォーム断熱材製造ラインでの火災に続き、埼玉工場のルーフィング3号機ラインも全焼する。1997年(平成9年)には埼玉工場のルーフィング2号機ラインも火災に見舞われるなど、災害が立て続けて発生したことになる。ルーフィング製造ラインの火災は、いずれもアスファルトを加熱する際に使用していたホットオイル(熱媒体)が老朽化した配管から漏れたことが原因の一つとされた。これらの火災と同じ頃、1995年(平成7年)には、関西地区に甚大な被害をもたらした阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件などが発生し、日本全体に少しずつ暗い影を落としていく。

4.第5代社長・相臺公豊の就任と第1期事業再構築

このような逆風の中、1997年(平成9年)相臺淳吉が社長から会長に就任し、第5代社長に54歳で相臺公豊が就任する。

相臺公豊は、1943年(昭和18年)に押川正美1の子として、当時の満州国吉林省(現在の中華人民共和国吉林省)で生まれた。芝浦工業大学工学部工業化学科(現在の応用化学科)を卒業後、新卒で日新工業に入社した。それから数年後に相臺淳吉の婿となり、品質管理課長、工場次長、生産部長、専務取締役などを歴任したのち、社長就任に至った。

1990年代後半は、山一證券株式会社、株式会社北海道拓殖銀行が破綻した金融危機を迎えた頃であり、建設業界でも東海興業株式会社や日本国土開発株式会社といった中堅の建設会社の倒産が相次ぎ、下請け企業に多大な影響を及ぼした。連鎖的に防水施工会社の大型倒産も増えていった。

そんな中、日新工業は2000年(平成12年)頃から、ついに構造改革の必要性を迫られた。社長の相臺公豊は、2001年(平成13年)に中期経営計画を策定し、経営改革に着手した。事業の再構築を図るため、山形工場の段ボール中芯原紙の生産から撤退(抄紙5号機の停止)した。さらに北海道工場でのルーフィング製造を終了させるとともに、埼玉工場の老朽化した設備を改造して駆動モーターを高速化させ、昼夜3直3交代勤務制から昼1直1班勤務制とする大規模な合理化を図った。これにより埼玉工場、山形工場において、早期退職募集を実行した。会社の身を切るような事業再構築により、約150人を超える社員が日新工業を去って行った。

一方で営業部門では、営業統括部と関東営業所を東京都中央区日本橋の日新中央ビルから足立区の本社へ移して業務の効率化を図った。1991年(平成3年)に十数億円かけて建設した日新中央ビルは8階建てのいわゆるペンシルビルであったため、部署間のコミュニケーションを図ることが難しかった。営業部門の移転後、現在は賃貸ビルとして活用している。

この時期は、いくつかのサプライヤーなどから急に厳しい対応を突き付けられたこともあったと聞いている。また社内の指示待ち体質を打破するべく、役員だけでなく、多くの社員たちが社内で夜遅くまで議論に議論を重ねていた。前述した以外にも、旧本社跡地の借地権など遊休資産の売却、さらに子会社の債権放棄などを進めていった。

| ||||

| 1943年 | 満州国吉林省に生まれる | |||

| 1965年 | 芝浦工業大学工学部工業化学科卒業 日新工業入社 東京工場製品管理勤務 | |||

| 1986年 | 生産部長就任 | |||

| 1989年 | 取締役生産部長就任 | |||

| 1991年 | 常務取締役就任 | |||

| 1992年 | 専務取締役就任 | |||

| 1997年 | 代表取締役社長就任 | |||

| 2019年 | 代表取締役会長就任 | |||

5.中期経営計画2001の策定と遂行

さて、「中期経営計画2001」では、日新工業の企業理念や経営の姿勢を明確に社内外に示している。

【創業の精神】

創業の精神を忘れずに理念に基づき、お客様の繁栄と社会の発展に貢献していく姿勢を大切にし、強い日新工業構築に向け、経営資質が高く評価される他に追随しない業界のリーダーを目指してくことをここに宣言いたします。

一.私たちはアスファルト防水の草分け的存在であります

一.私たちは責任を持ってことを遂行しお客さまを通じて社会に奉仕していきます

一.私たちは信用を重んじ信頼される企業を目指します

一.私たちは感謝の念で邁進していきます

【企業理念・経営理念】

一.存在意義(社会に提供する価値)

■良質で付加価値の高い製品を提供することでお客様の繁栄と社会の発展に貢献することを目的とします

二.経営の姿勢(経営を行なう上でおもんじること)

■「 人」「環境」にやさしい製品を提供いたします

■ 組織行動はスピードを最も尊び責任ある行動をしていきます

■ 公平、公正な判断経営をおこなっていきます

■ 創意工夫による独創性を発揮していきます

■ 社員を大切にする自由闊達な明るい職場を築いていきます

三.行動規範(経営者、従業員の行動指針・心得)

■ 健康第一 体が資本・優しい心は健康な体に人に優しい精神をもちます

■ 和合一致 和して厳しく論議はするも納得感を大切に決定事項は一丸となって取り組みます

■ 責任遂行 信頼を裏切らない対応を内外に励行していきます

■ 得意先奉仕 お客様を通じて社会貢献していく自負をもちます

■ 生活安定 組織も個人も皆の安定が肝要です

【経営ビジョン】

一.市場・社会でのポジションなど対外的評価

■ 経営資質が高く評価される、他に追随しない業界のリーダーを目指します

二.事業運営の将来像(事業をこのようにまわしていきたい)

■ 生産性を業界No.1にします

■ お客様対応のスピードを業界No.1にします

■ 斬新な製品や創造性豊かな技術開発を目指します

■ 強靭な財務体質を築きます

三.組織と人のあり方・関係(組織形態、組織人としての関係の望ましい姿)

■ お客様第一主義対応の柔軟な組織を目指します

■ 情報を収集、加工、発信する情報集約組織を目指します

■ 仕事を通じて自己実現をはかります

■ 潜在能力より発揮能力を評価し待遇に反映していきます

■ 結果に対する自己責任を追及する経営を目指します

社訓の「創業の精神」「企業理念・経営理念」「経営ビジョン」は、現在の日新工業においても企業哲学として根幹をなしており、この実現に向けて努力を重ねている。

6.全国板金工業組合との連携、新製品開発

日新工業は、多くの顧客をはじめ、サプライヤーなど関係各位に温かく支えられてきた。日頃から日新工業の製品をお使いただいている方、材料を販売する商社の各位には感謝してもしきれない。

中でも、全日本板金工業組合連合会(通称:全板連)との連携について、特記しておきたい。

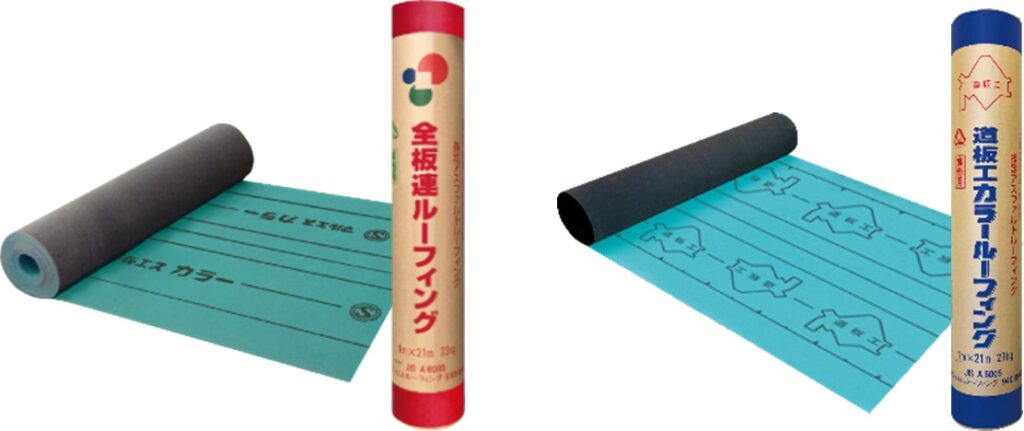

全板連とは、2003年(平成15年)に「全板連ルーフィング」という専用屋根下葺材の共同販売を開始したことにより関係が強化されることになる。この関係は1992年(平成4年)青森県板金工業組合と契約し、「青森県板ルーフィング」の共同販売を開始したことから始まった。その後2002年(平成14年)に、北海道板金工業組合と契約し、「道板工カラールーフィング」の販売を開始したことで、この動きは全国規模へと広がりを見せ、それが「全板連ルーフィング」として結実したのである。

1997年(平成9年)には屋根下葺材用改質アスファルトルーフィング「カッパルーフ2号」を発売した。これは品質の高い改質アスファルトと2枚の合成繊維不織布を使用した製品で、極めて破れにくい上に16㎏と軽量なため、大手ハウスメーカー数社に採用された。当初は一般的なものと比べてやや価格が高かったため、一般住宅への採用は少なかったが、2010年代後半から耐久性能や施工性のニーズが高まった結果、軽量かつ高品質という点が評価され、販売量が年々増加している。

1999年(平成11年)にはこの製品の汎用版改質アスファルトルーフィング「カッパ21」、2003年(平成15年)に「カッパ23」を発売した。両製品とも芯材はラグ原紙であるが、裏面に合成繊維不織布を張り付けることで性能が強化されており、加えてカッパルーフ2号より安価ということもあって、全国に普及していった。近年の屋根下葺材市場においては、従来型のアスファルトルーフィングよりも、改質アスファルトルーフィングの方が販売量は増加している。

7.フリーアクセスフロア「PFシステム」の取扱い開始

1998年(平成10年)には、社長の相臺公豊と当時の技術部長の関せき原はら克かつ章あき(のちに常務取締役を経て現在は監査役)らを中心として、防水事業から派生した新たな事業として、フリーアクセスフロアシステム「PFシステム」の販売を開始した。これは、ベルギー企業のブゾン社の創業者であるクロード・ブゾン氏によって1987年(昭和62年)に開発された工法で、防水層の上にポリプロピレン樹脂製の台座(スタンド・ペデスタル)を設置し、その上にコンクリート平板や大理石板を敷設してかさ上げするという、革新的な防水保護のシステムであった。一般的に、屋上で水勾配を取ると出入口と床との間に段差が生まれてしまうが、このシステムでかさ上げ・勾配調整することにより段差を解消することができるため、バリアフリー化が進みつつあった日本において大きな広がりを見せた。日新工業はこのシステムの製造元であるブゾン社の日本国内における総代理店となった。PFシステムは、東京国立博物館や六本木ヒルズ、パレスホテル東京といった日本の著名な建築物に使用されていった。

また2005年(平成17年)には、当時のベルギー王国のワロン地域政府首相が、PFシステムが採用された現場を訪問した際、相臺公豊がシステムの説明をしている。

8.環境対応型新製品・工法の発売

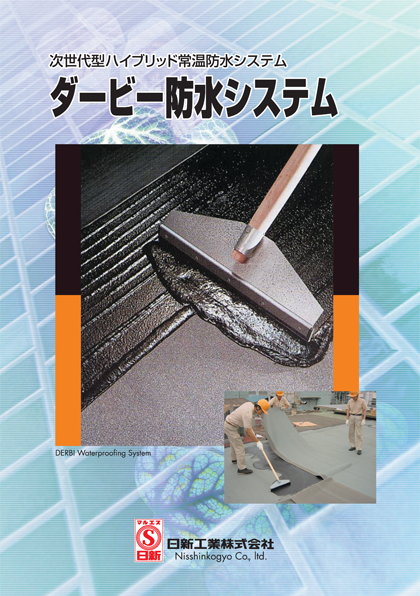

2003年(平成15年)にはベルギーの企業と業務提携し、「ダービー防水システム」を発売した。この防水システムは、改質アスファルトルーフィングを溶剤の入った常温型アスファルト材で張り付ける工法で、ベルギー国内では長期にわたって安定した高い防水性能を有し、材料に起因するふくれ、しわなどの発生を軽減するという特性が確認されていた。平場では火気を使用することなく常温で施工ができるため安全性に優れていたものの、接合部分の施工はバーナーであぶった方が早いことや、溶剤が入っていることから販売量は伸び悩んだ。

しかしながら、この時に培われたノウハウや知見は、「プレストシステム」「クリンアス工法」へと受け継がれていく。また、同年には塩化ビニル樹脂系シート防水「メカファイン工法」を発売した。

そして、2004年(平成16年)には、環境に優しい低臭低煙を実現した防水工事用アスファルト「シグマートE」を発売した。

これまでの防水工事用アスファルトは、石油元売が開発した製品を防水の施工に使用してきたが、特殊な樹脂を用いて日新工業が独自に開発したシグマートEは、溶融温度を260℃から190℃に下げた。そのため低温度での施工が可能な上、アスファルト特有の臭いや煙を大幅に減らすことに成功し、現在でも防水施工者や建設会社から大いに喜ばれている。

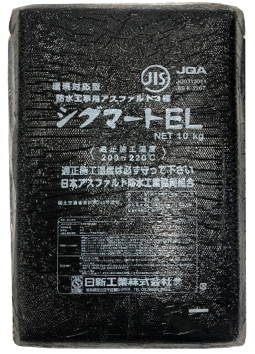

シグマートEに続き、2014年(平成26年)「シグマートEL」が発売された。シグマートELは、JIS K 2207「石油アスファルト」における防水工事用アスファルトの性能規格をクリアーし、臭気、煙をシグマートEと同程度の性状を維持することを目的に開発された。石油精製メーカー以外に防水工事用アスファルトのJIS認証工場はなかったが、業界で初めて埼玉工場が防水工事用アスファルトの認証を取得した。

煙の発生量の違い

同じ年、粘着層付改質アスファルトルーフィング「ピロウエルドS」をさらに改良し、粘着層の下地への接着面積を向上させ、剥離紙から剥離フィルムへと変更し、さらにテープ包装にすることで廃棄物の軽減を図った「ピロウエルドE」を発売した。この「ピロウエルドE」は環境保全型アスファルト防水新熱工法の基幹製品として、現在も日新工業の主力製品になっている。

建築物の構造の多様化もより一層進んでいく中で、2005年(平成17年)には、鋼製下地アスファルト防水システム「Sデッキアスファルトシステム」を発売した。

いわゆる新JISへの移行後、新しくJIS製品の認証を取得していくのもこの時代である。2006年(平成18年)、「改質アスファルトルーフィング」の規格であるJIS A 6013 を認証取得したのを皮切りに、2008年(平成20年)には「ストレッチアスファルトルーフィング」の規格であるJIS A 6022、「あなあきアスファルトルーフィング」の規格であるJIS A 6023の認証を続けて取得していく。

9.埼玉工場の生産効率向上と相臺淳吉の逝去

顧客の信頼を得られるよう、全社一丸となって取り組んだ結果、日新工業は幾多の危機を乗り越えることができた。

数度にわたる過去の火災が日新工業の業績悪化の一因になったと考えた会長の相臺淳吉は、埼玉工場におけるアスファルトの溶融システムをオイル加熱方式から電気加熱方式へ転換することを提案した。前述したように、埼玉工場の相次ぐ火災は、老朽化した配管からホットオイルが漏れ出して引火したことが原因であった。相臺淳吉の提案による電気加熱化工事は、2004年(平成16年)から2006年(平成18年)までの3ヵ年計画で進められた。工場の一部の設備ではオイル加熱方式が残ったものの、この工事によってタンクや配管の保温には電気が使用され、加熱用ボイラーとして、効率のよい小型貫流ボイラーを導入して、生産性を高めた。この一連の工事により、オイル漏れによる火災はなくなり埼玉工場

の安全性が確保されただけでなく、業績の改善にも大きく寄与した。

そして、この工事を見届けた会長・相臺淳吉は、翌2007年(平成19年)、85歳でこの世を去った。晩年は肺線維症を患いながらも、死の6日前まで毎日会社へ通っており、会社からそのまま入院して亡くなった。最期まで日新工業の事業にかける情熱と愛情を失うことはなかった。

10.リーマン・ショックの到来と第2期事業再構築

相臺淳吉がこの世を去った翌年の2008年(平成20年)に、日新工業は再び試練を迎える。

ニューヨーク原油価格が史上最高の147ドルを記録したことで原材料が高騰しただけでなく、サブプライム住宅ローン危機に端を発したリーマン・ショックの発生による金融危機も起こった。この金融危機により建設業界も大きなダメージを受け、原油価格高騰で疲弊していた日新工業にとって大きな痛手となった。

相臺公豊をはじめ経営陣は、2009年(平成21年)に断腸の思いで、再び事業再構築に着手した。まず、山形工場のルーフィング製造を停止、ルーフィング3号機を埼玉工場に移設して新6号機とし、埼玉工場にルーフィング製造を集約した。さらに山形工場勤務者を中心として早期退職制度を実施、10数人の社員が退職、残った山形工場の現場社員は埼玉工場へ転勤させたことによって、山形工場は再び大きな苦難を迎えた。二度にわたる事業再構築を行ったことで、多くの社員が犠牲となった。ごく一部のサプライヤーからは厳しい言葉を受けたが、ほとんどの顧客やサプライヤーには温かく支えていただいた。社内においても常務取締役の中野正朗(のちに専務取締役を歴任)などをはじめ、多くの社員の日新工業を盛り上げなければいけないという気概が高まった。この事業再構築における強い痛みと、そして支えてくださった方への深い感謝を、日新工業は深く心に刻むこととなった。

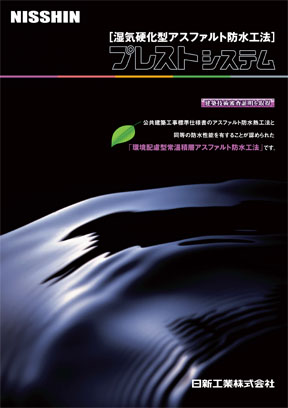

11.湿気硬化型アスファルト防水の開発と発売

厳しい状況の中ではあったが、原材料メーカーとの共同開発も続けていた。その成果として2007年(平成19年)に発売されたのが、湿気硬化型アスファルト防水工法「プレストシステム」である。この工法は、これまで現場で高温溶融した防水工事用アスファルトでルーフィングを張り付けていたものを、空気中の湿気により常温で硬化使用することができる一液型の「プレストコート」を用いて張るというもので、日本では初めての方法であった。このプレストシステムは、「2009東京技術・発明展」において、関東経済産業局長賞を受賞する。これは新たなアスファルト防水の始まりでもあった。また、プレストシステムは、日本アスファルト防水工業協同組合の仕様にも盛り込まれ、2010年(平成22年)に「クリンアス工法」として発売した。そして、このプレストコートを改良して開発したのが「キュービックコート」である。キュービックコートは、屋上でシートの張りにくい機械基礎回り用に開発された湿気硬化型アスファルト系塗膜防水で、平場のアスファルト防水層との相性が良く、接合(ジョイント)部分で破断しにくいことから普及していった。

ところで、かねてから日新工業ではルーフィング原紙の原料として、古紙や故繊維を用いてきたことが環境面で高く評価され、循環型社会形成に貢献した企業として2009年(平成21年)に「環境型社会形成推進功労者等環境大臣表彰」を受けている。

しかし同2009年(平成21年)、日新工業に特殊アスファルトを供給していた会社から、2010年(平成22年)9月末でアスファルト事業から撤退する旨を突如通知される。この特殊アスファルトが供給されなければ、工場でのルーフィング製造ができなくなるという、日新工業の根幹を揺るがす大問題であった。ただちにお付き合いのあった石油元売会社に相談したところ、強い協力をいただくことができた。しかし供給可能数量には限界があり、工場のすべての製造を賄うだけの数量を確保することはできなかった。そこで技術部、生産部の協力のもと、代替となるアスファルトの配合検討が行われた。間一髪のところで代替配合が決定し、その代替配合で製造するための設備を急遽導入した。そして供給が終了

するギリギリのタイミングとなる2010年(平成22年)10月から代替配合での生産にこぎつけ、日新工業は大きな危機を乗り越えることとなったのである。

前後して、先のアスファルト事業撤退を表明した会社にこれまで受託製造していた防水工事用アスファルト「シグマートE」を、内製化することに成功している。この製造方法は、埼玉工場工場長の永井 明美(のちに執行役員生産部長を歴任)を中心とした技術陣が独自の生産技術を開発した。この時に25㎏入りの紙袋梱包から10㎏入りのビニル袋梱包へと替えることとした。これにより施工現場では軽量化されたことによる作業性の向上と、発生する廃棄物の軽減につながることになった。この10㎏ビニル梱包は非常に好評で、のちに土木用に用いられる改質アスファルトコンパウンド「CSコンパウンド」、防水工事用アスファルト3種のJIS認証を取得した「シグマートEL」にも採用されることになる。

脚注

- 押川正美は、鹿児島県の生まれで、のちに満洲へ渡っている。「満洲職員録」(1941年・康徳8年・昭和16年)によれば、満州国に設立された「滿洲穀粉管理株式會社」において、穀粉部長を務めていたとある。終戦後、鹿児島県に帰郷したのち、上京して弁護士を務めた。押川と土橋隆は同郷であり、同じ東京大学卒業ということで交流があった。 ↩︎